Computer-Speichermedien

ab etwa 1970

Festplatten im Computer verfügen heute (2016) über Speicher

mit einer Kapazität von 500 GB (GigaByte) bis 1,5 TB (TeraByte) je nach Art des

Gerätes.

Festplatten im Computer verfügen heute (2016) über Speicher

mit einer Kapazität von 500 GB (GigaByte) bis 1,5 TB (TeraByte) je nach Art des

Gerätes.

In den Anfängen des Computerzeitalters wurden fast ausschließlich

Daten abgespeichert, deren Speicherplatzbedarf eher „genügsam“ war.

Erst mit der Zeit, als mehr und mehr auch Bilder, Spiele

oder Filme abgespeichert wurden, die enorm viel Speicherplatz benötigten,

erweiterte sich die Größe der Speicher sprunghaft. Außerdem wurden Computer

schon bald neben der zunächst ausschließlich beruflichen Nutzung auch in das

private Umfeld integriert und sind heute weder hier noch da wegzudenken.

Abgebildet sind Computer-Speichermedien ab etwa 1970, und zwar:

- Festplatte, klein: 2“, Speicherkapazität: ca.

500 MB (MegaByte)

- Festplatte, groß: 3,5“, Speicherkapazität ca.

720 MB

- FlexiDisk: 8“, Speicherkapazität in SD 180 KB (KiloByte) oder in HD 360 KB

- FloppyDisk: 5,25“, Speicherkapazität in SD 360 KB oder in HD 720 KB

- Diskette: 3,5“, Speicherkapazität in SD 720 KB oder in HD 1,4 MB

- CD-ROM, Speicherkapazität je nach Ausführung 650

bis 879 MB

- DVD, ab etwa 1990, Speicherkapazität je nach

Ausführung 4,7 bis 17 GB

- USB-Sticks mit 8 GB Speicherkapazität, möglich

sind bereits bis zu 32 GB. Zur Verfügung gestellt von Konrad Weber, Abg.

Leimtopf aus

der Schreinerwerkstatt um 1950

Bevor es die heutigen, oft synthetisch

hergestellten Kleber gab, wurde Holzleim meist aus tierischen Abfällen (Knochen,

Häute) durch Auskochen gewonnen. Dabei entstand eine Gallerte, die so und auch in

getrocknetem Zustand (Granulat oder Pulver) als „Leim“ bezeichnet wurde. Getrocknetes

Leimgranulat musste zunächst in Wasser eingeweicht und anschließend in einem

Leimtopf bei gleichmäßig warmer Temperatur gebrauchsfähig gehalten werden. In

diesem erwärmten Zustand wurde Leim auf die Klebestellen aufgetragen und diese

dann mit Schraubzwingen über viele Stunden verbunden, damit der Leim abbinden

konnte. Schreinereien verfügten in der Regel über einen Leimofen, in den der Leimtopf

eingesetzt oder eingehängt wurde.

Der Ofen wurde mit Spänen befeuert und

zum Warmhalten des Knochenleims verwendet.

Bevor es die heutigen, oft synthetisch

hergestellten Kleber gab, wurde Holzleim meist aus tierischen Abfällen (Knochen,

Häute) durch Auskochen gewonnen. Dabei entstand eine Gallerte, die so und auch in

getrocknetem Zustand (Granulat oder Pulver) als „Leim“ bezeichnet wurde. Getrocknetes

Leimgranulat musste zunächst in Wasser eingeweicht und anschließend in einem

Leimtopf bei gleichmäßig warmer Temperatur gebrauchsfähig gehalten werden. In

diesem erwärmten Zustand wurde Leim auf die Klebestellen aufgetragen und diese

dann mit Schraubzwingen über viele Stunden verbunden, damit der Leim abbinden

konnte. Schreinereien verfügten in der Regel über einen Leimofen, in den der Leimtopf

eingesetzt oder eingehängt wurde.

Der Ofen wurde mit Spänen befeuert und

zum Warmhalten des Knochenleims verwendet.

Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer.

Lötlampen

Die Lötlampe wurde Ende des 18. Jh. von August von

Marquardt erfunden.

Die Lötlampe wurde Ende des 18. Jh. von August von

Marquardt erfunden.

Als Brennstoff wurde Alkohol (Weingeist,

Spiritus), später auch Benzin, verwendet. Seit den 1970er Jahren werden

Lötlampen mit Propan- oder Butangas betrieben, deren Handhabung einfacher und

weniger gefährlich ist.

Eine Lötlampe ist ein kleiner,

handlicher Gasbrenner. Er wird im Handwerk von Klempnern zum Verlöten von

Dachrinnen genutzt oder auch früher von Installateuren zum Dichtlöten von Wasserrohren

aus Blei (heute nicht mehr gebräuchlich wegen deren Giftigkeit). Auch Maler

nutzen Lötlampen zum Entfernen (Abbrennen) von Lacken. Selbst die Zylinderköpfe

alter Fahrzeuge (z. B. Bulldozer) mussten früher häufig mit Lötlampen

vorgeglüht werden, damit sie die richtige Temperatur zum Anspringen hatten. Heute

nutzt man sie u. a. häufig in der Küche zum Gratinieren von Speisen (z. B.

Crème brulée).

Anlagen-Gärtnerei

an der Arenberger Kirche

Zusammen

mit den Anlagen ließ Pfarrer Kraus oberhalb der Gnadenkapelle in

den 1870er Jahren auch eine Gärtnerei mit Gewächs- und Warmhaus

für die Überwinterung exotischer Gewächse und die Anzucht der

vielen Pflanzen, die für Kirche und Anlagen benötigt wurden,

erbauen. Die Mittel dazu erhielt er über großzügige Spender, z.

B. Kaiser Franz-Joseph I. von Österreich mit Familie,

Familie Treumann aus Wien und ein Herr Braschack. Nach nur kurzen

Versuchen, die Gärtnerei mit Franzis- kamermönchen, später Dominikanern,

zu betreiben, wurde ein hauptamtlicher Gärtner eingestellt. Die

gärtnerische Pflege der gesamten Anlagen sowie der Wege und Gebäude

und auch die Ausstattung der Kirche mit Blumenschmuck gehörten

zu den Aufgaben der Gärtnerei. Da Pfarrer Kraus großen Wert auf

Pflanzen aus aller Welt legte, gab es im Bestand der Anlagen

natürlich auch viele "Exoten", wie das Foto eindrucksvoll

zeigt. Auch die vorzügliche Qualität der gärtnerischen Gestaltung

bestätigt das Foto beispielhaft. In den besten Jahren des Wallfahrtsbetriebes

in Arenberg fanden in der Anlagen-Gärtnerei drei hauptamtliche Gärtner

ihr Auskommen und konnten aus den Einnahmen des Wallfahrtsbetriebes

entlohnt werden. Letzter hauptamtlicher Gärtner der Pfarrer-Kraus-Anlagen

war Willi Gotzen aus Immendorf, der mit seiner Familie im Gärtnerhaus

lebte. 1963 wurde das Treibhaus noch einmal erneuert. Als Willi Gotzen

1973 in den Ruhestand ging, konnte die Stelle wegen des mittlerweile

stark dezimierten Pilgeraufkommens nicht mehr besetzt werden, und

die Gärtnerei stand von da an leer. Gärtnerhaus und Gewächshaus

wurden 1993 wegen Baufälligkeit abgerissen. Historische

Fotoaufnahme zur Verfügung gestellt von Otto und Elke Rosenbach,

Immendorf.

Zusammen

mit den Anlagen ließ Pfarrer Kraus oberhalb der Gnadenkapelle in

den 1870er Jahren auch eine Gärtnerei mit Gewächs- und Warmhaus

für die Überwinterung exotischer Gewächse und die Anzucht der

vielen Pflanzen, die für Kirche und Anlagen benötigt wurden,

erbauen. Die Mittel dazu erhielt er über großzügige Spender, z.

B. Kaiser Franz-Joseph I. von Österreich mit Familie,

Familie Treumann aus Wien und ein Herr Braschack. Nach nur kurzen

Versuchen, die Gärtnerei mit Franzis- kamermönchen, später Dominikanern,

zu betreiben, wurde ein hauptamtlicher Gärtner eingestellt. Die

gärtnerische Pflege der gesamten Anlagen sowie der Wege und Gebäude

und auch die Ausstattung der Kirche mit Blumenschmuck gehörten

zu den Aufgaben der Gärtnerei. Da Pfarrer Kraus großen Wert auf

Pflanzen aus aller Welt legte, gab es im Bestand der Anlagen

natürlich auch viele "Exoten", wie das Foto eindrucksvoll

zeigt. Auch die vorzügliche Qualität der gärtnerischen Gestaltung

bestätigt das Foto beispielhaft. In den besten Jahren des Wallfahrtsbetriebes

in Arenberg fanden in der Anlagen-Gärtnerei drei hauptamtliche Gärtner

ihr Auskommen und konnten aus den Einnahmen des Wallfahrtsbetriebes

entlohnt werden. Letzter hauptamtlicher Gärtner der Pfarrer-Kraus-Anlagen

war Willi Gotzen aus Immendorf, der mit seiner Familie im Gärtnerhaus

lebte. 1963 wurde das Treibhaus noch einmal erneuert. Als Willi Gotzen

1973 in den Ruhestand ging, konnte die Stelle wegen des mittlerweile

stark dezimierten Pilgeraufkommens nicht mehr besetzt werden, und

die Gärtnerei stand von da an leer. Gärtnerhaus und Gewächshaus

wurden 1993 wegen Baufälligkeit abgerissen. Historische

Fotoaufnahme zur Verfügung gestellt von Otto und Elke Rosenbach,

Immendorf.

Die erste Tankstelle in

Arenberg

Das Bild zeigt das

Geschäftshaus der Familie Lehnen aus der Arenberger Pfarrer-Kraus-Straße (früher

auch Provinzialstr., Hauptstr. bzw. Adolf-Hitler-Str.) etwa gegen

Ende der 1930er Jahre. Lehnens betrieben zu dieser Zeit einen Lebensmittelladen

mit Drogerie-Abteilung, zu dem mit dem Anbau in der linken Bildhälfte noch ein

Laden für Haushalts-, Textil- und Kurzwaren sowie allerlei „Vermischtes“ kam. Im

Hinterhof war eine Kohlenhandlung stationiert, die wie das über der engen

Hofeinfahrt stehende Transparent zeigt, auch diverse Baumaterialien verkaufte.

Kohlen und Briketts wurden vor dem Winter mit den dann zur Verfügung stehenden

Pferdefuhrwerken einiger Bauern zu den Häusern der jeweiligen Endverbraucher

gebracht. Im Bildvordergrund ist die erste Arenberger Tankstelle (mit

Handpumpe) zu sehen, die bereits seit den 1920er Jahren hier stand und

ebenfalls der Familie Lehnen gehörte. Hier tankten die ersten Autos, die

Arenberg passierten oder hier Station machten, denn in dieser Zeit gab es an

den Arenberger Wallfahrtsstätten noch sehr viele Besucher und bis in die Mitte

der 1930er Jahre führte auch der Durchgangsverkehr zwischen Koblenz und dem

Westerwald mitten durch Arenberg.

Das Bild zeigt das

Geschäftshaus der Familie Lehnen aus der Arenberger Pfarrer-Kraus-Straße (früher

auch Provinzialstr., Hauptstr. bzw. Adolf-Hitler-Str.) etwa gegen

Ende der 1930er Jahre. Lehnens betrieben zu dieser Zeit einen Lebensmittelladen

mit Drogerie-Abteilung, zu dem mit dem Anbau in der linken Bildhälfte noch ein

Laden für Haushalts-, Textil- und Kurzwaren sowie allerlei „Vermischtes“ kam. Im

Hinterhof war eine Kohlenhandlung stationiert, die wie das über der engen

Hofeinfahrt stehende Transparent zeigt, auch diverse Baumaterialien verkaufte.

Kohlen und Briketts wurden vor dem Winter mit den dann zur Verfügung stehenden

Pferdefuhrwerken einiger Bauern zu den Häusern der jeweiligen Endverbraucher

gebracht. Im Bildvordergrund ist die erste Arenberger Tankstelle (mit

Handpumpe) zu sehen, die bereits seit den 1920er Jahren hier stand und

ebenfalls der Familie Lehnen gehörte. Hier tankten die ersten Autos, die

Arenberg passierten oder hier Station machten, denn in dieser Zeit gab es an

den Arenberger Wallfahrtsstätten noch sehr viele Besucher und bis in die Mitte

der 1930er Jahre führte auch der Durchgangsverkehr zwischen Koblenz und dem

Westerwald mitten durch Arenberg.

Das historische Foto wurde zur Verfügung gestellt von

Irmgard Fell geb. Lehnen.

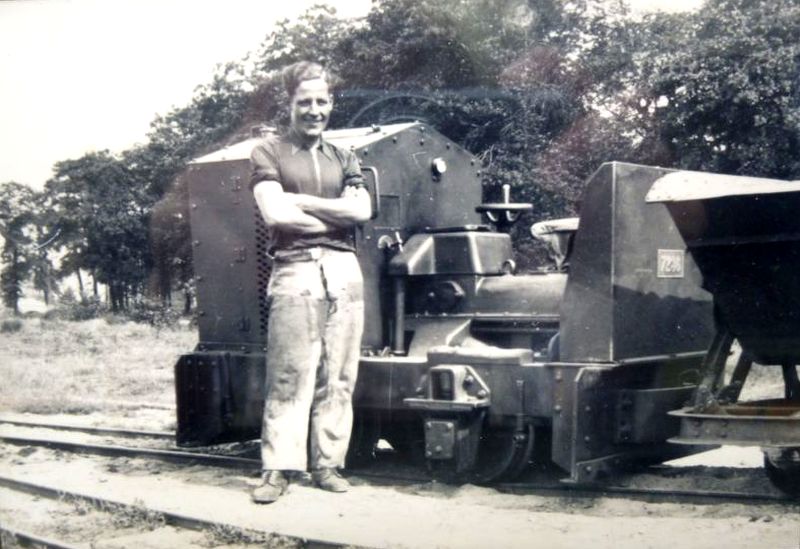

Lorenlok

1934/35 an der "Neuen Straße" (heute: L127)

1934/35

wurde die neue Straße (B49, heute L 127) ausgebaut, da - wie

es hieß - Adolf Hitler hierher zur Saarkundgebung am 26. Aug. 1934 auf

die Festung Ehrenbreit- stein fahren sollte. Das Ereignis brachte

nach Berichten von Augenzeugen etliche tausend Menschen auf die Beine, die

daran teilnehmen wollten, sollten oder mussten. (Quelle:

www.jugend 1918-1945.de)

1934/35

wurde die neue Straße (B49, heute L 127) ausgebaut, da - wie

es hieß - Adolf Hitler hierher zur Saarkundgebung am 26. Aug. 1934 auf

die Festung Ehrenbreit- stein fahren sollte. Das Ereignis brachte

nach Berichten von Augenzeugen etliche tausend Menschen auf die Beine, die

daran teilnehmen wollten, sollten oder mussten. (Quelle:

www.jugend 1918-1945.de)

An der Baustelle des Arenberger

Streckenabschnitts

in der Meerkatz arbeitete auch der Vater von

Rolf Strottmann; sein Großvater war hier Polier. Beide stammten

aus der nahen Augst und fanden an der Baustelle Arbeit.

Für den Transport der Baumaterialien gab es eine kleine

Lorenbahn, deren Lok hier abgebildet ist.

Historisches Foto zur Verfügung

gestellt von Familie Strottmann, Immendorf.

Hand-Putzwerfer für

Spritzputz (Putzhexe)

Mit diesem Gerät, auch Putzhexe genannt, wurde noch nach dem

zweiten Weltkrieg relativ dünnflüssiger Spritzputz auf Wände aufgebracht. Etwa

2,5 l Putz passten in den verzinkten

Behälter, der an einer Seite geöffnet war. Im Inneren befand sich eine Walze

mit Stahlfedern, deren Oberfläche mit Metallborsten ausgestattet war. Das

gefüllte Gerät musste mit einer Hand frei vor dem Körper und dicht vor die Wand

gehalten werden. Die andere Hand drehte die Walze mit einer Kurbel, so dass der

Putz durch die Öffnung herausgeschleudert wurde und in einer rauen Struktur auf

der zu verputzenden Wand landete (Rauputz). Die Handhabung war ziemlich anstrengend und verlangte einige Übung, um

ein einigermaßen gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen. Aus dem Nachlass von „Sauers Leni“ (Leni Ferdinand),

Arenberg, zur Verfügung gestellt von ihren Kindern Hiltrud Neumann und Wilfried

Ferdinand.

Mit diesem Gerät, auch Putzhexe genannt, wurde noch nach dem

zweiten Weltkrieg relativ dünnflüssiger Spritzputz auf Wände aufgebracht. Etwa

2,5 l Putz passten in den verzinkten

Behälter, der an einer Seite geöffnet war. Im Inneren befand sich eine Walze

mit Stahlfedern, deren Oberfläche mit Metallborsten ausgestattet war. Das

gefüllte Gerät musste mit einer Hand frei vor dem Körper und dicht vor die Wand

gehalten werden. Die andere Hand drehte die Walze mit einer Kurbel, so dass der

Putz durch die Öffnung herausgeschleudert wurde und in einer rauen Struktur auf

der zu verputzenden Wand landete (Rauputz). Die Handhabung war ziemlich anstrengend und verlangte einige Übung, um

ein einigermaßen gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen. Aus dem Nachlass von „Sauers Leni“ (Leni Ferdinand),

Arenberg, zur Verfügung gestellt von ihren Kindern Hiltrud Neumann und Wilfried

Ferdinand.

Die Kelter

Der Begriff Keltern kommt vom lateinischen Wort calcare, d.

h. „mit den Füßen treten“. Das weist darauf hin, dass früher Fruchtsaft barfuß unter dem Einsatz des eigenen Körpergewichts ausgepresst

wurde. Mit der Zeit änderten sich die Techniken und bei der Wein- kelterei kamen

z. B. Baum- oder Spindelkelter zum Einsatz.

Bei der Spindelkelter, wie der hier abgebildeten, erfolgt der Druck auf das

häufig bereits gemaischte Lesegut mit Hilfe der Spindel von oben

auf die Früchte. In dem man mit einem Querbalken die Spindel so

lange drehte, bis der Fruchtsaft über die darunter liegende Rinne

ausgeflossen war und die Feststoffe (Schalen, Stiele, Kerne usw.)

wie ein fester "Kuchen" aus der Presse entfernt werden

konnten. Heute arbeiten Keltermaschinen mit Hilfe von

Druckluft. Zur Verfügung gestellt von Maria Best, Arenberg.

Der Begriff Keltern kommt vom lateinischen Wort calcare, d.

h. „mit den Füßen treten“. Das weist darauf hin, dass früher Fruchtsaft barfuß unter dem Einsatz des eigenen Körpergewichts ausgepresst

wurde. Mit der Zeit änderten sich die Techniken und bei der Wein- kelterei kamen

z. B. Baum- oder Spindelkelter zum Einsatz.

Bei der Spindelkelter, wie der hier abgebildeten, erfolgt der Druck auf das

häufig bereits gemaischte Lesegut mit Hilfe der Spindel von oben

auf die Früchte. In dem man mit einem Querbalken die Spindel so

lange drehte, bis der Fruchtsaft über die darunter liegende Rinne

ausgeflossen war und die Feststoffe (Schalen, Stiele, Kerne usw.)

wie ein fester "Kuchen" aus der Presse entfernt werden

konnten. Heute arbeiten Keltermaschinen mit Hilfe von

Druckluft. Zur Verfügung gestellt von Maria Best, Arenberg.

Milchzentrifuge

Wer

in der Landwirtschaft Milchvieh hatte, konnte aus der Rohmilch verschiedene

Produkte herstellen. Die Vollmilch wurde mit Hilfe einer Zentrifuge

(Separator) in ihre Bestandteile Rahm und Magermilch getrennt. Durch die Rotation der

Zentrifuge (mit ca. 6.000 Umdrehungen/ Min.) wurde

die schwerere Magermilch nach außen gedrückt, Der leichtere Rahm steigt im

Zentrum nach oben. Unter die beiden Auslaufkanäle konnte also je ein Gefäß für

die Magermilch und den Rahm gestellt werden. Der Rahm eignet sich

danach zur Weiterverarbeitung in Butter oder Sahne.

Foto zur Verfügung gestellt von Klaus Weinowski, Immendorf.

Butterfass

Um

Butter herzustellen, wurde der Rahm der Milch in einem Butterfass

so lange gerührt oder geschlagen, bis sich seine fetten von den wässrigen

Bestandteilen getrennt hatten. (Wer einmal Schlagsahne zu lange

geschlagen hat, hatte möglicherweise eine ähnlich inhomogene Substanz.)

Dabei brechen die

Hüllen der im Rahm enthaltenen Fettkügelchen auf und das Fett tritt aus.

Die Fetttröpfchen verkleben miteinander und die Butter wird fest. Der wässrige

Rest ist die

Buttermilch, die immer noch ein erfrischendes Getränk abgibt . Vor dem Buttern sollte der Rahm zwei

bis drei Tage reifen und nicht zu kalt sein.

Um

Butter herzustellen, wurde der Rahm der Milch in einem Butterfass

so lange gerührt oder geschlagen, bis sich seine fetten von den wässrigen

Bestandteilen getrennt hatten. (Wer einmal Schlagsahne zu lange

geschlagen hat, hatte möglicherweise eine ähnlich inhomogene Substanz.)

Dabei brechen die

Hüllen der im Rahm enthaltenen Fettkügelchen auf und das Fett tritt aus.

Die Fetttröpfchen verkleben miteinander und die Butter wird fest. Der wässrige

Rest ist die

Buttermilch, die immer noch ein erfrischendes Getränk abgibt . Vor dem Buttern sollte der Rahm zwei

bis drei Tage reifen und nicht zu kalt sein.

Foto zur Verfügung gestellt von Klaus

Weinowski, I'dorf.

Schnitzbank

Die Schnitzbank aus dem 19. Jh. gehörte früher bei

mittleren Bauernhöfen zur Standardausrüstung. Auf ihr ließen sich

wunderbar die Zinken von Heurechen oder sonstige Hölzer einspannen und bearbeiten.

Die Schnitzbank aus dem 19. Jh. gehörte früher bei

mittleren Bauernhöfen zur Standardausrüstung. Auf ihr ließen sich

wunderbar die Zinken von Heurechen oder sonstige Hölzer einspannen und bearbeiten.

Bei dem abgebildeten Modell sind noch alle Verbindungen aus Holz gefertigt

(Holzschrauben und Holznägel). Das vordere Beinpaar (links) ist durch ein

Drehgelenk so konstruiert, dass die Schnitzbank auch auf unebenem Gelände

sicher stehen konnte.

Dezimalwaage

Sie diente dazu, Körbe oder Säcke mit Waren abzuwiegen. In

landwirtschaftlich geprägten Gegenden waren das z. B. Kartoffel- oder

Getreidesäcke bzw. Körbe mit Obst oder Gemüse. Aber auch Kohlen und Briketts

wurden häufig als Sackware ausgeliefert und das Gewicht dann auf einer

Dezimalwaage ermittelt. Darüber hinaus

dienten sie auch als Personenwaage.

Sie diente dazu, Körbe oder Säcke mit Waren abzuwiegen. In

landwirtschaftlich geprägten Gegenden waren das z. B. Kartoffel- oder

Getreidesäcke bzw. Körbe mit Obst oder Gemüse. Aber auch Kohlen und Briketts

wurden häufig als Sackware ausgeliefert und das Gewicht dann auf einer

Dezimalwaage ermittelt. Darüber hinaus

dienten sie auch als Personenwaage.

Zur Verfügung gestellt von Maria Böhm, Immendorf.

Metzgereiutensilien

Aufschnittmaschine, großer Schäumlöffel, Netz für kleine

Fleischstücke, Metzgermesser und Fleischgabel sowie div. Gewürze sind

Utensilien, die noch aus der 1978 geschlossenen Metzgerei Böhm aus Immendorf

stammen.

Aufschnittmaschine, großer Schäumlöffel, Netz für kleine

Fleischstücke, Metzgermesser und Fleischgabel sowie div. Gewürze sind

Utensilien, die noch aus der 1978 geschlossenen Metzgerei Böhm aus Immendorf

stammen.

Zur Verfügung gestellt von Maria Böhm, Immendorf.

Aufschnittmaschine mit Handkurbel

Noch ohne elektrischen Stromanschluss funktionierte diese Aufschnittmaschine mit einer Handkurbel in der früheren Metzgerei Heidger. Es muss mühsam und kräftezehrend gewesen sein, mit einem solchen Gerät z. B. hauchdünne Wurst- oder Schinkenscheiben für den Verkauf herzustellen.

Zur Verfügung gestellt von Horst Heidger.

Schusteramboss

Er ist eines der wichtigsten Werkzeuge eines Dorfschusters. Auf diesem auch Dreifuß oder Dreibein genannten Gerät konnten Schuhe jeder Größe zum Bearbeiten oder Erneuern der Sohlen in Position gebracht werden. Schuhsohlen waren früher i. d. R. aus Leder. Für den Arbeitsalltag wurden Sie mit rundköpfigen Nägeln genagelt. Die Nagelköpfe schonten die Ledersohle und machten den Schuh strapazierfähiger und damit länger haltbar. Dies war sehr wichtig, da Schuhe meist handgemacht waren und etwa einen Wochenlohn eines Arbeiters kosteten.

Hölzerne Wagenräder

Wagenräder aus Holz leisteten über Jahrtausende gute Dienste sowohl in der Landwirtschaft als auch im Fuhrgewerbe. Sie sorgten zwar für eine für uns heute kaum vorstellbar holprige Fahrt über Stock und Stein oder über gepflasterte Straßen, hatten aber den Vorteil, dass sie innerhalb einer Dorfgemeinschaft leicht hergestellt werden konnten. Der heute fast ausgestorbene Beruf des Stellmachers (Wagners) fand durch Reparaturarbeiten und Neuproduktion sein Auskommen. In der Landwirtschaft waren es vor allem die großen Leiterwagen, die noch bis in die erste Hälfte des 20. Jh. mit hölzernen Rädern ausgestattet wurden. Dann wurden sie abgelöst durch die wesentlich ruhiger laufende Gummibereifung.

Pflug

Dieser

kleine Eisenpflug konnte von nur einem Zugtier gezogen werden. Eine kleine Pflugschar lockerte den Ackerboden

auf und grub ihn um. Hinter dem Pflug hielt der Bauer oder sein

Knecht das Gerät in der Balance und in der gewünschten Richtung.

Mit solch "handlichen" Geräten wurden die früher sehr

viel kleineren Felder mühsam auf die Aussaat vorbereitet und auch

am Ende der Wachstumsperiode vor dem Winter umgebrochen.

Zur Verfügung gestellt von Gretel Schüller geb. Best, Ko.-Neuendorf, früher Arenberg.

Schlotterfass

Ein Kuhhorn (oder ähnlich geformtes Blechgefäß)

diente früher beim Mähen der Wiesen als "Schlotterfass“. Es wurde mit einem

Metallhaken hinten am Hosenbund oder Gürtel befestigt. In diesem Gefäß befand

sich Wasser, in dem ein Schleifstein (Wetzstein)

aufbewahrt wurde. Immer wieder musste die Sense während der Heu- oder

Krummeternte auf der Wiese nachgeschliffen werden. Am Abend wurde sie dann auf

dem Hof „gedengelt“, was der Sense für den folgenden Arbeitstag wieder den letzten

Schliff verpasste. (Siehe auch unten: Sichel und Sense)

Ein Kuhhorn (oder ähnlich geformtes Blechgefäß)

diente früher beim Mähen der Wiesen als "Schlotterfass“. Es wurde mit einem

Metallhaken hinten am Hosenbund oder Gürtel befestigt. In diesem Gefäß befand

sich Wasser, in dem ein Schleifstein (Wetzstein)

aufbewahrt wurde. Immer wieder musste die Sense während der Heu- oder

Krummeternte auf der Wiese nachgeschliffen werden. Am Abend wurde sie dann auf

dem Hof „gedengelt“, was der Sense für den folgenden Arbeitstag wieder den letzten

Schliff verpasste. (Siehe auch unten: Sichel und Sense)

Zur Verfügung gestellt von Maria Best, Arenberg.

Sichel

und Sense

Noch

bis ins 20. Jh. hinein war das Mähen der Wiesen (Heu- oder

Grummet- ernte) und die Ernte des Getreides (der "Frucht")

mit Sichel oder Sense mühevolle Handarbeit und dauerte - trotz

erheblich kleinerer Felder als heute - oft einige Wochen, wobei

alle verfügbaren Kräfte eines Bauernhofes daran beteiligt waren

und auch früher schon "Erntehelfer" aus dem Kreis der

Verwandten oder der Nachbarn beteiligt wurden.

Noch

bis ins 20. Jh. hinein war das Mähen der Wiesen (Heu- oder

Grummet- ernte) und die Ernte des Getreides (der "Frucht")

mit Sichel oder Sense mühevolle Handarbeit und dauerte - trotz

erheblich kleinerer Felder als heute - oft einige Wochen, wobei

alle verfügbaren Kräfte eines Bauernhofes daran beteiligt waren

und auch früher schon "Erntehelfer" aus dem Kreis der

Verwandten oder der Nachbarn beteiligt wurden.

Sichel und

Sense wurden dabei, sobald sie nicht mehr scharf genug waren, gleich

an Ort und Stelle gewetzt (mit einem Wetzstein aus dem Schlotterfass

s. o.) oder mit

Dengelhammer und -amboss gedengelt.

Aus dem Nachlass von „Sauers Leni“ (Leni Ferdinand) aus Arenberg,

zur Verfügung gestellt von ihren Kindern Hiltrud Neumann und Wilfried

Ferdinand.

Hack-

und Schneidwerkzeuge

Gleich

eine ganze Sammlung alter Hack- und Schneidwerkzeuge gibt einen Überblick

über die Vielfalt dieser handwerklichen Gerätschaften aus früheren

Zeiten, die von Bauern, Jägern, Metzgern, Schustern u. a. verwendet

wurden oder sogar zu militärischen oder zivilen Verteidigungs- zwecken

genutzt wurden, wie z. B. bei der Hellebarde in der Bildmitte.

Zur Verfügung gestellt von Familie Strottmann, Immendorf.