Der Herrgottswinkel

Von

alters her und bis ins 20. Jahrhundert war in vielen katholischen

Haushalten der Herrgottswinkel in einer Ecke der Küche oder des

Wohnzimmers, der "guten Stube", untergebracht. Er bestand

meist aus einem Kruzifix oder einer Madonnenfigur, manchmal auch

aus dem Bildnis eines besonders verehrten Heiligen, z. B. dem Namenspatron.

Der Herrgottswinkel wurde oft mit Kerzen und/oder Blumen geschmückt.

Um ihn versammelte sich früher die Familie zum gemeinsamen

Gebet. Besonders im Monat Mai gehörte die Andacht der Gottesmutter

Maria, der in dieser Zeit ein "Maialtärchen" mit Blumen

geschmückt wurde. Foto zur Verfügunggestellt von Wilfried

Mohr.

Von

alters her und bis ins 20. Jahrhundert war in vielen katholischen

Haushalten der Herrgottswinkel in einer Ecke der Küche oder des

Wohnzimmers, der "guten Stube", untergebracht. Er bestand

meist aus einem Kruzifix oder einer Madonnenfigur, manchmal auch

aus dem Bildnis eines besonders verehrten Heiligen, z. B. dem Namenspatron.

Der Herrgottswinkel wurde oft mit Kerzen und/oder Blumen geschmückt.

Um ihn versammelte sich früher die Familie zum gemeinsamen

Gebet. Besonders im Monat Mai gehörte die Andacht der Gottesmutter

Maria, der in dieser Zeit ein "Maialtärchen" mit Blumen

geschmückt wurde. Foto zur Verfügunggestellt von Wilfried

Mohr.

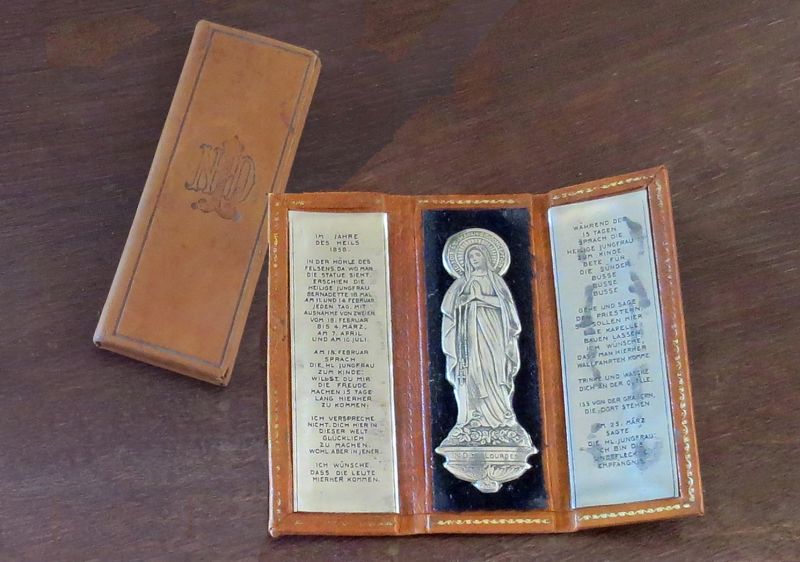

Zusammenklappbarer

Reisealtar aus dem

19. Jahrhundert

Ein

kleiner Reisealtar aus dem 19. Jh. mit einem in Silber geriebenen

Bildnis von "Notre Dame de Lourdes" zwischen den

Beschreibungen der Marienerscheinungen des Jahres 1858 zeigt,

wie populär in dieser Zeit großen Elends, aber auch großer Volksfrömmigkeit,

die Erscheinungen in Lourdes waren. In vielen Orten (auch in Arenberg!)

entstanden Lourdes-Grotten oder -Kapellen und durch die Dokumentation

und Publikation der ersten Wunder von Lourdes wuchs die

Popularität der Lourdes-Madonna stark.

Ein

kleiner Reisealtar aus dem 19. Jh. mit einem in Silber geriebenen

Bildnis von "Notre Dame de Lourdes" zwischen den

Beschreibungen der Marienerscheinungen des Jahres 1858 zeigt,

wie populär in dieser Zeit großen Elends, aber auch großer Volksfrömmigkeit,

die Erscheinungen in Lourdes waren. In vielen Orten (auch in Arenberg!)

entstanden Lourdes-Grotten oder -Kapellen und durch die Dokumentation

und Publikation der ersten Wunder von Lourdes wuchs die

Popularität der Lourdes-Madonna stark.

Foto zur Verfügung

gestellt von Margret Biemer.

Fronleichnamsprozession

in Arenberg 1958

Fronleichnam

ist seit dem 13./14. Jh. eines der Hochfeste der kath. Kirche. Es

wird 60 Tage nach Ostern feierlich mit einer Sakramentsprozession

begangen. An vier Hauptaltären wird mit der geweihten Hostie in

der Monstranz der Segen für den Ort in alle Himmelsrichtungen gespendet. Noch

bis weit ins 20. Jh. hinein wurden zu diesem Anlass die Häuser

feierlich mit Fahnen und Maichen (= kl. Birken) geschmückt und die

Straßen, durch die das Allerheiligste getragen wurde, mit Blumen

bestreut. Das Foto entstand im Jahre 1958 in Arenberg an "Coßmanns

Eck". Der Prozessionsweg führte von der Pfarrkirche aus in

die Silberstraße zu den Hauptaltären bei den Höfen Weber und

(Linden-)Knopp, kehrte dort um und bog am Gasthaus "Roter Hahn"

in die Pfarrer-Kraus-Str., hinunter zum 3. Hauptaltar

am Kinderheim ab. Von dort ging es wieder zurück - vorbei am 4.

Hauptaltar an "Coßmanns Eck" - in die Pfarrkirche. Der

Prozessionsweg wurde immer wieder einmal verändert, insbesondere,

als das Baugebiet "Auf dem Forst" entstand. Vorher

- in der Zeit des 3. Reiches - gab es sogar vorübergehend

eine Beschränkung für die Prozession auf das unmittelbar um die

Pfarrkirche gelegene kircheneigene Gelände. Nach den Kriegsjahren

durfte dann die feierliche Prozession mit der Sakramentsgruppe,

der Musikkapelle von Immendorf (die Arenberger Pfarrmusikkapelle

kam etwas später erst dazu), etwa sieben Fahnenabordnungen,

dem Kirchenchor, den Kommunionkindern, der großen Schwesternschar

aus dem Kloster Arenberg, allen Schulkindern, sowie den allermeisten

Frauen und Männern des Ortes (zu dieser Zeit gab es nur wenige evangelische

Mitbürger) wieder durch alle Straßen von Arenberg gehen.

Fronleichnam

ist seit dem 13./14. Jh. eines der Hochfeste der kath. Kirche. Es

wird 60 Tage nach Ostern feierlich mit einer Sakramentsprozession

begangen. An vier Hauptaltären wird mit der geweihten Hostie in

der Monstranz der Segen für den Ort in alle Himmelsrichtungen gespendet. Noch

bis weit ins 20. Jh. hinein wurden zu diesem Anlass die Häuser

feierlich mit Fahnen und Maichen (= kl. Birken) geschmückt und die

Straßen, durch die das Allerheiligste getragen wurde, mit Blumen

bestreut. Das Foto entstand im Jahre 1958 in Arenberg an "Coßmanns

Eck". Der Prozessionsweg führte von der Pfarrkirche aus in

die Silberstraße zu den Hauptaltären bei den Höfen Weber und

(Linden-)Knopp, kehrte dort um und bog am Gasthaus "Roter Hahn"

in die Pfarrer-Kraus-Str., hinunter zum 3. Hauptaltar

am Kinderheim ab. Von dort ging es wieder zurück - vorbei am 4.

Hauptaltar an "Coßmanns Eck" - in die Pfarrkirche. Der

Prozessionsweg wurde immer wieder einmal verändert, insbesondere,

als das Baugebiet "Auf dem Forst" entstand. Vorher

- in der Zeit des 3. Reiches - gab es sogar vorübergehend

eine Beschränkung für die Prozession auf das unmittelbar um die

Pfarrkirche gelegene kircheneigene Gelände. Nach den Kriegsjahren

durfte dann die feierliche Prozession mit der Sakramentsgruppe,

der Musikkapelle von Immendorf (die Arenberger Pfarrmusikkapelle

kam etwas später erst dazu), etwa sieben Fahnenabordnungen,

dem Kirchenchor, den Kommunionkindern, der großen Schwesternschar

aus dem Kloster Arenberg, allen Schulkindern, sowie den allermeisten

Frauen und Männern des Ortes (zu dieser Zeit gab es nur wenige evangelische

Mitbürger) wieder durch alle Straßen von Arenberg gehen.

Kirmesprozession

in Immendorf - Altar an der alten Marienkapelle (heute Ringstraße

32)

Die

alljährliche Sakramentsprozession am Kirmessonntag in Immendorf

ist schon sehr alt. Man sagt, sie sei eine Stiftung der ehemaligen

Herren von Helfenstein, die die Pfarrei Arenberg und Immendorf

gegründet haben. Der Ablauf der Prozession gleicht dem an Fronleichnam,

und über lange Jahre war auch am Sonntag nach Fronleichnam die

Immendorfer Kirmes. Das Dorf war also sowohl für die Kirmes als

auch für die Prozession feierlich hergerichtet: Es gab festlich

mit Fahnen und kleinen Hausaltärchen geschmückte Häuser, Girlanden

aus kleinen Fähnchen und/oder gebundenem Tannengrün mit Rosen aus Krepppapier,

hunderte von "Maien" (= kl. Birken) zierten den Prozessionsweg

durch das ganze Dorf, die Straßen waren frisch gekehrt und mit Blumen

und Farnkraut bestreut. An vier markanten Plätzen standen jeweils

Hauptaltäre, an denen der Priester feierlich mit der Monstranz den

Segen spendete. Alles was Beine hatte, nahm an der Prozession teil:

Priester (mehrere), alle verfügbaren Ministranten, Musikverein(e),

Kirchenchor, Klosterschwestern, Kommunionkinder, Schulkinder, Männer

und Frauen bildeten eine lange Prozession nach einer vorgegebenen

Prozessionsordnung. Den "Himmel" (Baldachin für das Sakrament)

trugen die vier jüngst verheirateten Bräutigame, und Mitglieder

des Kirchenvorstandes hielten zu beiden Seiten den Chormantel des

Priesters, der die Monstranz eine Etappe weit durch den Ort trug.

Das hier abgebildete historische Foto zeigt den Hauptaltar an der

Kapelle der unbefleckten Empfängnis auf dem heutigen Grundstück

Ringstraße 32. Er ist geschmückt mit einer großen Figurengruppe

der heiligen Familie, die sonst die alte Immendorfer St. Erasmus-Kapelle

auf dem Dorfplatz zierte. (unten weiter)

Die

alljährliche Sakramentsprozession am Kirmessonntag in Immendorf

ist schon sehr alt. Man sagt, sie sei eine Stiftung der ehemaligen

Herren von Helfenstein, die die Pfarrei Arenberg und Immendorf

gegründet haben. Der Ablauf der Prozession gleicht dem an Fronleichnam,

und über lange Jahre war auch am Sonntag nach Fronleichnam die

Immendorfer Kirmes. Das Dorf war also sowohl für die Kirmes als

auch für die Prozession feierlich hergerichtet: Es gab festlich

mit Fahnen und kleinen Hausaltärchen geschmückte Häuser, Girlanden

aus kleinen Fähnchen und/oder gebundenem Tannengrün mit Rosen aus Krepppapier,

hunderte von "Maien" (= kl. Birken) zierten den Prozessionsweg

durch das ganze Dorf, die Straßen waren frisch gekehrt und mit Blumen

und Farnkraut bestreut. An vier markanten Plätzen standen jeweils

Hauptaltäre, an denen der Priester feierlich mit der Monstranz den

Segen spendete. Alles was Beine hatte, nahm an der Prozession teil:

Priester (mehrere), alle verfügbaren Ministranten, Musikverein(e),

Kirchenchor, Klosterschwestern, Kommunionkinder, Schulkinder, Männer

und Frauen bildeten eine lange Prozession nach einer vorgegebenen

Prozessionsordnung. Den "Himmel" (Baldachin für das Sakrament)

trugen die vier jüngst verheirateten Bräutigame, und Mitglieder

des Kirchenvorstandes hielten zu beiden Seiten den Chormantel des

Priesters, der die Monstranz eine Etappe weit durch den Ort trug.

Das hier abgebildete historische Foto zeigt den Hauptaltar an der

Kapelle der unbefleckten Empfängnis auf dem heutigen Grundstück

Ringstraße 32. Er ist geschmückt mit einer großen Figurengruppe

der heiligen Familie, die sonst die alte Immendorfer St. Erasmus-Kapelle

auf dem Dorfplatz zierte. (unten weiter)

Kirmesprozession

in Immendorf - Prozessionsaltar an "Neise Eck"

Ein

weiterer Hauptaltar stand (und steht immer noch) an der Kreuzung

"Neise Eck". Von dem einst so festlich (s. o.) geschmückten

Dorf konnte sich leider nur ein Teil des Fahnenschmucks der

Häuser in unsere Zeit hinüber retten. Die Blumenteppiche entlang

des gesamten Prozessionsweges mussten dem Verkehr weichen und auch

die Böllerschüsse aus "Katzenköpfen", die früher bei jedem

Segen bis weit in die Nachbardörfer zu hören waren, wurden aus Gründen

der Sicherheit verboten. Gott sei Dank erklingen aber immer noch

die vom Musikverein "In Treue fest" Immendorf, der

Arenberger Pfarrmusikkapelle und dem Kirchenchor feierlich

intonierten Prozessions- und Segenslieder durch das Dorf, wenn mit

der Prozession die Immendorfer Kirmes feierlich beginnt. (Foto:

Wilfried Mohr)

Ein

weiterer Hauptaltar stand (und steht immer noch) an der Kreuzung

"Neise Eck". Von dem einst so festlich (s. o.) geschmückten

Dorf konnte sich leider nur ein Teil des Fahnenschmucks der

Häuser in unsere Zeit hinüber retten. Die Blumenteppiche entlang

des gesamten Prozessionsweges mussten dem Verkehr weichen und auch

die Böllerschüsse aus "Katzenköpfen", die früher bei jedem

Segen bis weit in die Nachbardörfer zu hören waren, wurden aus Gründen

der Sicherheit verboten. Gott sei Dank erklingen aber immer noch

die vom Musikverein "In Treue fest" Immendorf, der

Arenberger Pfarrmusikkapelle und dem Kirchenchor feierlich

intonierten Prozessions- und Segenslieder durch das Dorf, wenn mit

der Prozession die Immendorfer Kirmes feierlich beginnt. (Foto:

Wilfried Mohr)

Kirmesprozession

in Immendorf - Hausaltärchen bei Familie Rosenbach

Eines

der wenigen Andenken an frühere Zeiten stellt dieser auch heute

noch liebevoll geschmückte Hausaltar am Haus Rosenbach in der Ringstraße

dar. Früher (noch bis in die 1960er Jahre) war es durchaus üblich,

sein Haus mit einem oder mehreren Hausaltären für die Prozession

zu schmücken. Eingänge, Treppen und Fensterbänke boten reichlich

Gelegenheit, Bilder oder Figuren der jeweiligen häuslichen Schutzpatrone

und -patroninnen auf kleinen Altärchen auszustellen und durch

das in der Prozession vorüber getragene Sakrament der Eucharistie

jedes Jahr neu segnen zu lassen. (Foto: Wilfried Mohr)

Eines

der wenigen Andenken an frühere Zeiten stellt dieser auch heute

noch liebevoll geschmückte Hausaltar am Haus Rosenbach in der Ringstraße

dar. Früher (noch bis in die 1960er Jahre) war es durchaus üblich,

sein Haus mit einem oder mehreren Hausaltären für die Prozession

zu schmücken. Eingänge, Treppen und Fensterbänke boten reichlich

Gelegenheit, Bilder oder Figuren der jeweiligen häuslichen Schutzpatrone

und -patroninnen auf kleinen Altärchen auszustellen und durch

das in der Prozession vorüber getragene Sakrament der Eucharistie

jedes Jahr neu segnen zu lassen. (Foto: Wilfried Mohr)

Das Alexanderglöckchen

So könnte es heute noch aussehen,

das Alexanderglöckchen im Dachreiter der Herz-Jesu-Grotte im Erlösergarten der

Pfarrer-Kraus-Anlagen. Pfarrer Kraus beschreibt es persönlich als "Geschenk des

Herrn Fürsten Ludwig von Sayn-Wittgenstein zu Sayn", und sagte dazu in seinen

Beschreibungen der Anlagen: "Auf dem Dache erhebt sich ein Thürmchen mit einer

Glocke, welche beim Gottesdienste an dieser Grotte sowie in der Herz-Jesu- und

Erlösungskapelle, geläutet wird; bei Segnung derselben am 10. Mai 1854 vertrat

Prinz Alexander von Sayn-Wittgenstein Pathenstelle."

Das Glöckchen wurde also nach seinem damals 7-jährigen "Taufpaten"

benannt. Dessen Mutter, die Fürstin Leonille, war wohl mit der zu der Zeit

in Koblenz lebenden preußischen Kronprinzessin Augusta (spätere Kaiserin)

befreundet. Uns so, wie diese vielen ihrer hochwohlgeborenen Freunde und

Bekannten die noch im Bau befindlichen Arenberger Anlagen als Ziel

wohlwollender Spenden empfahl, tat sie es sicher auch bei ihrer Freundin, der

Sayner Fürstin Leonille. Pfarrer Kraus konnte durch Augustas Vermittlung auf

viele wertvolle Sachspenden zählen. Das Alexanderglöckchen hängt leider schon

lange nicht mehr in jenem kleinen Dachreiter der Herz-Jesu-Grotte. Man hat es

wohl vor möglichen Metalldieben schützen wollen.

So könnte es heute noch aussehen,

das Alexanderglöckchen im Dachreiter der Herz-Jesu-Grotte im Erlösergarten der

Pfarrer-Kraus-Anlagen. Pfarrer Kraus beschreibt es persönlich als "Geschenk des

Herrn Fürsten Ludwig von Sayn-Wittgenstein zu Sayn", und sagte dazu in seinen

Beschreibungen der Anlagen: "Auf dem Dache erhebt sich ein Thürmchen mit einer

Glocke, welche beim Gottesdienste an dieser Grotte sowie in der Herz-Jesu- und

Erlösungskapelle, geläutet wird; bei Segnung derselben am 10. Mai 1854 vertrat

Prinz Alexander von Sayn-Wittgenstein Pathenstelle."

Das Glöckchen wurde also nach seinem damals 7-jährigen "Taufpaten"

benannt. Dessen Mutter, die Fürstin Leonille, war wohl mit der zu der Zeit

in Koblenz lebenden preußischen Kronprinzessin Augusta (spätere Kaiserin)

befreundet. Uns so, wie diese vielen ihrer hochwohlgeborenen Freunde und

Bekannten die noch im Bau befindlichen Arenberger Anlagen als Ziel

wohlwollender Spenden empfahl, tat sie es sicher auch bei ihrer Freundin, der

Sayner Fürstin Leonille. Pfarrer Kraus konnte durch Augustas Vermittlung auf

viele wertvolle Sachspenden zählen. Das Alexanderglöckchen hängt leider schon

lange nicht mehr in jenem kleinen Dachreiter der Herz-Jesu-Grotte. Man hat es

wohl vor möglichen Metalldieben schützen wollen.

Das vorliegende Foto wurde

kunstvoll montiert von Wilfried Mohr und dankenswerterweise zur Verfügung

gestellt.

Immendorfer

„Heiligenhäuschen“ im

Fuhrweg ("Wingert") I

Die beiden Immendorfer Johann Barz (1877-1955) und Gottfried

Müller waren wohl die (Wieder-) Erbauer des „Heiligenhäuschens“, das 1909 - so die

Angabe eines ehemals eingemauerten Steins mit dieser Jahreszahl - ganz am Ende

des Fuhrwegs in den Feldern steht. Nach der Veröffentlichung von Heinz Schüler, "Wegekreuze und Heiligenhäuschen im

Stadtkreis Koblenz", Görres Verlag, 1977, Koblenz, ersetzt dieses 1909 (bei

Schüler 1925?) wieder erbaute Heiligenhäuschen ein noch früheres, nach

mündlicher Überlieferung Jahrhunderte altes Heiligenhäuschen, das als Erfüllung

eines Gelübdes in der Zeit einer Pestepidemie (im 16. Jh.?) errichtet

worden sei. Das eisenumrahmte verwitterte

Steinkreuzchen auf dem Dachfirst des 1909 (oder 1925) erbauten Heiligenhäuschens

soll noch von dem ersten Heiligenhäuschen her stammen, so Heinz Schüler. Leider

ist es seit der mutwilligen Zerstörung 2004 (siehe unten) verloren gegangen. Nach

den Erinnerungen von Hilde Mogendorf aus Immendorf wurden bis nach dem 2. Weltkrieg

im Marienmonat Mai sonntags abends Maiandachten unter der Leitung von Trauda

Prümm an dem Heiligenhäuschen im Fuhrweg gehalten, bei denen um den Schutz der

Gottesmutter für das Dorf und die Felder gebetet wurde. Auch Bittprozessionen

sollen das Heiligenhäuschen zum Ziel gehabt haben.

Die beiden Immendorfer Johann Barz (1877-1955) und Gottfried

Müller waren wohl die (Wieder-) Erbauer des „Heiligenhäuschens“, das 1909 - so die

Angabe eines ehemals eingemauerten Steins mit dieser Jahreszahl - ganz am Ende

des Fuhrwegs in den Feldern steht. Nach der Veröffentlichung von Heinz Schüler, "Wegekreuze und Heiligenhäuschen im

Stadtkreis Koblenz", Görres Verlag, 1977, Koblenz, ersetzt dieses 1909 (bei

Schüler 1925?) wieder erbaute Heiligenhäuschen ein noch früheres, nach

mündlicher Überlieferung Jahrhunderte altes Heiligenhäuschen, das als Erfüllung

eines Gelübdes in der Zeit einer Pestepidemie (im 16. Jh.?) errichtet

worden sei. Das eisenumrahmte verwitterte

Steinkreuzchen auf dem Dachfirst des 1909 (oder 1925) erbauten Heiligenhäuschens

soll noch von dem ersten Heiligenhäuschen her stammen, so Heinz Schüler. Leider

ist es seit der mutwilligen Zerstörung 2004 (siehe unten) verloren gegangen. Nach

den Erinnerungen von Hilde Mogendorf aus Immendorf wurden bis nach dem 2. Weltkrieg

im Marienmonat Mai sonntags abends Maiandachten unter der Leitung von Trauda

Prümm an dem Heiligenhäuschen im Fuhrweg gehalten, bei denen um den Schutz der

Gottesmutter für das Dorf und die Felder gebetet wurde. Auch Bittprozessionen

sollen das Heiligenhäuschen zum Ziel gehabt haben.

Immendorfer „Heiligenhäuschen“ im

Fuhrweg ("Wingert") II

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 2004 wurde

das Heiligenhäuschen mit einem Minibagger mutwillig zerstört (siehe Foto).

Weder Gründe hierfür noch der oder die Täter konnten ermittelt werden. Doch mit

viel Liebe und großer Detailtreue bauten es Immendorfer Männer unentgeltlich

wieder auf. Unter der Bauleitung von Helmut Schäfer waren am

Wiederaufbaubeteiligt: Berthold Klas, Kurt Scherhag, Edmund und Otto Rosenbach,

Achim Bernardy, Gerd Schüller, Josef Löhr, Horst Kleisa, Gerd Giefer, Torsten

Nell, Winfried Scherhag und Rolf Becker (Gaul). Das Dach deckte die

Ehrenbreitsteiner Fa. Jost. Selbst die in den Trümmern liegenden alten

Feldbrandsteine wurden gesäubert und wieder verwendet, darunter auch Steine mit

den Ritzungen „F.H.“, „1909“ und „O.M.“. Bei der Jahreszahl liegt es nahe, auf

das Datum der (Wieder-) Errichtung zu schließen. Für die beiden

Buchstabenkombinationen (evtl. Initialen) wurde noch keine Erklärung gefunden.

Am 07. Nov. 2004 konnte Pfarrer Eugen Vogt mit Unterstützung des Immendorfer

Musikvereins „In Treue fest“ und unter großer Beteiligung der Bevölkerung das

Heiligenhäuschen im Wingert wieder einsegnen. Seitdem steht es in alter

Schönheit, gehegt und gepflegt von der Enkelin des Erbauers, Marita Schneider

(geb. Barz) und von Berthold Klas, die sich beide seit Jahren um den

Blumenschmuck und die Außenanlage kümmern. Fotos: Berthold Klas

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 2004 wurde

das Heiligenhäuschen mit einem Minibagger mutwillig zerstört (siehe Foto).

Weder Gründe hierfür noch der oder die Täter konnten ermittelt werden. Doch mit

viel Liebe und großer Detailtreue bauten es Immendorfer Männer unentgeltlich

wieder auf. Unter der Bauleitung von Helmut Schäfer waren am

Wiederaufbaubeteiligt: Berthold Klas, Kurt Scherhag, Edmund und Otto Rosenbach,

Achim Bernardy, Gerd Schüller, Josef Löhr, Horst Kleisa, Gerd Giefer, Torsten

Nell, Winfried Scherhag und Rolf Becker (Gaul). Das Dach deckte die

Ehrenbreitsteiner Fa. Jost. Selbst die in den Trümmern liegenden alten

Feldbrandsteine wurden gesäubert und wieder verwendet, darunter auch Steine mit

den Ritzungen „F.H.“, „1909“ und „O.M.“. Bei der Jahreszahl liegt es nahe, auf

das Datum der (Wieder-) Errichtung zu schließen. Für die beiden

Buchstabenkombinationen (evtl. Initialen) wurde noch keine Erklärung gefunden.

Am 07. Nov. 2004 konnte Pfarrer Eugen Vogt mit Unterstützung des Immendorfer

Musikvereins „In Treue fest“ und unter großer Beteiligung der Bevölkerung das

Heiligenhäuschen im Wingert wieder einsegnen. Seitdem steht es in alter

Schönheit, gehegt und gepflegt von der Enkelin des Erbauers, Marita Schneider

(geb. Barz) und von Berthold Klas, die sich beide seit Jahren um den

Blumenschmuck und die Außenanlage kümmern. Fotos: Berthold Klas

Heiligenhäuschen

in den Siebenmorgen in Arenberg

(...)

So wurde 1897 in der Flur "Am Siebenmorgen" von

der Wwe. Stein zu Arenberg ein Heiligenhäuschen gestiftet, das im

Stile der Kraus'schen Anlagen aus Lavakrotzen erbaut wurde. Als

1939 die Landstraße erweitert werden musste (gemeint ist eher

1934 zur Saarkundgebung auf der Festung / Red.), wurde das

alte Heiligenhäuschen abgerissen. An seiner Stelle erbaute

man das jetzige aus Bruchsteinen. Die Jahreszahl 1897 weist auf

die alte Stiftung hin. (...) Die geräumige Nische enthält eine geschmackvolle

Terrakotta-Madonna, die eine der üblichen und wenig kunstvollen

Figuren des segnenden Jesus verdeckt. (...) Aus

Heinz Schüler, Wegekreuze und Heiligenhäuschen im Stadtkreis Koblenz, Görres

Verlag Koblenz 1977. Eigentümer war lange

die Familie Berg aus Arzheim, deren Erben, Fam. Richardt-Hetzel

aus Arenberg das Heiligenhäuschen bei der Erschließung des nahen

Gewerbegebietes an die Stadt Koblenz verkaufte. Foto:

Wilfried Mohr

(...)

So wurde 1897 in der Flur "Am Siebenmorgen" von

der Wwe. Stein zu Arenberg ein Heiligenhäuschen gestiftet, das im

Stile der Kraus'schen Anlagen aus Lavakrotzen erbaut wurde. Als

1939 die Landstraße erweitert werden musste (gemeint ist eher

1934 zur Saarkundgebung auf der Festung / Red.), wurde das

alte Heiligenhäuschen abgerissen. An seiner Stelle erbaute

man das jetzige aus Bruchsteinen. Die Jahreszahl 1897 weist auf

die alte Stiftung hin. (...) Die geräumige Nische enthält eine geschmackvolle

Terrakotta-Madonna, die eine der üblichen und wenig kunstvollen

Figuren des segnenden Jesus verdeckt. (...) Aus

Heinz Schüler, Wegekreuze und Heiligenhäuschen im Stadtkreis Koblenz, Görres

Verlag Koblenz 1977. Eigentümer war lange

die Familie Berg aus Arzheim, deren Erben, Fam. Richardt-Hetzel

aus Arenberg das Heiligenhäuschen bei der Erschließung des nahen

Gewerbegebietes an die Stadt Koblenz verkaufte. Foto:

Wilfried Mohr

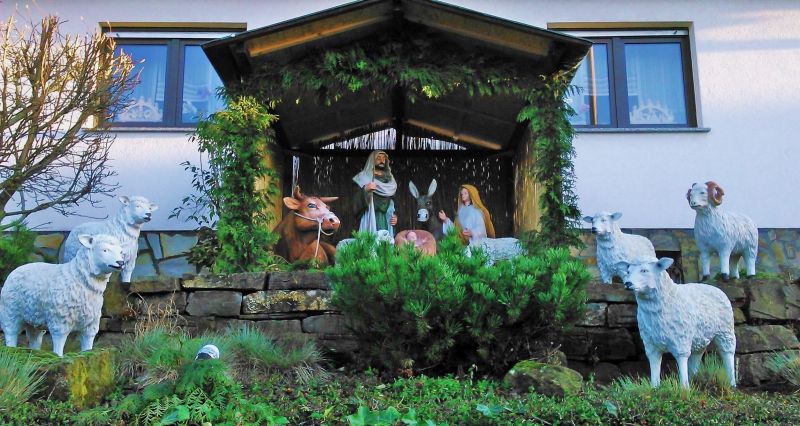

Krippe

in Immendorf

Die

Tradition, in der Weihnachtszeit Krippen aufzustellen, ist schon

alt. In Immendorf hatten Konny und Edith Sauer sich vor Jahren

einen ganz besonderen Wunsch erfüllt: Sie wollten eine lebensgroße

Krippe vor ihrem Wohnhaus haben und machten damit auch vielen Immendorfern,

besonders den Kindern, eine große Freude. Das Ehepaar Sauer griff

damit auf eine ebenfalls schon alte Tradition zurück, denn früher war es üblich, dass man

sich in der

Weihnachtszeit die Krippen in der Nachbarschaft anschauen ging. Das war

natürlich Ansporn auch für die Krippenbauer, denn es ging natürlich

darum, zu sehen, wer das schönste Krippchen hatte. Moos als weiche

Unterlage

wurde bereits oft in den Sommermonaten gesammelt und getrocknet.

Ställe oder Grotten wurden aus allen möglichen Materialien gebaut oder geschnitzt

und ganze Landschaften entworfen, in denen die Hirten ihre Schafe

hüteten und die Botschaft des Weihnachtsengels empfingen. Manchmal

gab es findige Bastler, die flackernde Feuerstellen und plätschernde

Wasserläufe in ihre Krippen einbauten. Und am 6. Januar gesellten

sich dann auch noch die Hl. drei Könige mit Gefolge und Kamel zur

Heiligen Familie im Stall von Bethlehem, der selbstverständlich

auch Ochs und Esel beherbergte. Je detailreicher die Krippe, desto

mehr gab es zu sehen und zu staunen. Ein schöner Brauch, der auch

das Miteinander der Dorfgemeinschaft förderte.

Die

Tradition, in der Weihnachtszeit Krippen aufzustellen, ist schon

alt. In Immendorf hatten Konny und Edith Sauer sich vor Jahren

einen ganz besonderen Wunsch erfüllt: Sie wollten eine lebensgroße

Krippe vor ihrem Wohnhaus haben und machten damit auch vielen Immendorfern,

besonders den Kindern, eine große Freude. Das Ehepaar Sauer griff

damit auf eine ebenfalls schon alte Tradition zurück, denn früher war es üblich, dass man

sich in der

Weihnachtszeit die Krippen in der Nachbarschaft anschauen ging. Das war

natürlich Ansporn auch für die Krippenbauer, denn es ging natürlich

darum, zu sehen, wer das schönste Krippchen hatte. Moos als weiche

Unterlage

wurde bereits oft in den Sommermonaten gesammelt und getrocknet.

Ställe oder Grotten wurden aus allen möglichen Materialien gebaut oder geschnitzt

und ganze Landschaften entworfen, in denen die Hirten ihre Schafe

hüteten und die Botschaft des Weihnachtsengels empfingen. Manchmal

gab es findige Bastler, die flackernde Feuerstellen und plätschernde

Wasserläufe in ihre Krippen einbauten. Und am 6. Januar gesellten

sich dann auch noch die Hl. drei Könige mit Gefolge und Kamel zur

Heiligen Familie im Stall von Bethlehem, der selbstverständlich

auch Ochs und Esel beherbergte. Je detailreicher die Krippe, desto

mehr gab es zu sehen und zu staunen. Ein schöner Brauch, der auch

das Miteinander der Dorfgemeinschaft förderte.

Die abgebildete

Krippe aus der Immendorfer Ringstraße wurde zur Verfügung gestellt

von Edith Sauer. Foto: Herbert Scholtes.

Schutzengel

(19. Jh.)

Schutzengel-

Darstellungen wurden Ausgangs des 19.

Jahrhunderts beliebt, auch wenn der Glaube an einen ganz persönlichen

Schutzengel bereits im 16. Jh. erwähnt wird, stoßen Darstellungen wie die

abgebildete Schutzengel-Figur mit Kind in der Zeit der Romantik auf besonders großen

Widerhall. Figuren dieser Art wurden in häuslichen Andachtswinkeln ebenso

ausgestellt wie bei der jährlichen Fronleichnamsprozession, wo Heiligen- oder Engelbilder

oder –figuren als kleine Hausaltäre in Fensternischen oder auf Treppenstufen aufgebaut

und durch das Vorübertragen des Allerheiligsten alljährlich neu gesegnet

wurden.

Versehlampe

Wenn sich der Pfarrer früher auf den Weg zu einem Sterbenden

machte, begleitete ihn i. d. R. ein Messner/Messdiener mit der Versehlampe.

Deren Licht war Symbol für das Osterlicht, darüber gab es aber auch eine kleine

Glocke, die auf dem Weg zum Haus des Sterbenden klingelte und der Gemeinde

anzeigte, dass jemand mit den Sterbesakramenten (auch „letzte Ölung“, heute:

Krankensalbung) versehen wurde.

Kruzifix nach

gotischer Art

Im überwiegend katholischen Rheinland gab es früher keine

Wohnung, in der nicht mindestens ein Kruzifix an der Wand hing, oft

mit geweihten „Palmen“ (Buxzweigen) von Palmsonntag geschmückt. Auch Schulen,

Kindergärten, Werkstätten, Amtsstuben und andere Räumlichkeiten waren ganz

selbstverständlich mit Kruzifixen ausgestattet. Sie waren Andachtsplätze für die

Familie und von ihnen sollte Segen für Haus und Hof aus gehen. Es gab für

unterschiedliche Zwecke diverse spezielle Kruzifixe, z. B. Sterbekreuze zur

Aufstellung am Bett für die Erteilung der „letzten Ölung“ (heute

Krankensalbung) an einen Sterbenden. Mädchen erhielten zum Fest der 1. hl.

Kommunion ein Umhängekreuzchen, manchmal aus Gold oder Silber, oft ein

Patengeschenk an das Kommunionkind.

Gerahmtes Kreuz mit

gewölbtem Glas

Beschreibung wie vor. Kreuze gab es in allen möglichen

Varianten, für verschiedenste Anlässe und aus unterschiedlichsten Materialien. Diese

Art der Darstellung des Gekreuzigten entspricht eher der des Barock. In dieser

Zeit wurde der Lendenschurz vielfach geschlungen dargestellt, oft sogar wie vom

Wind bewegt.

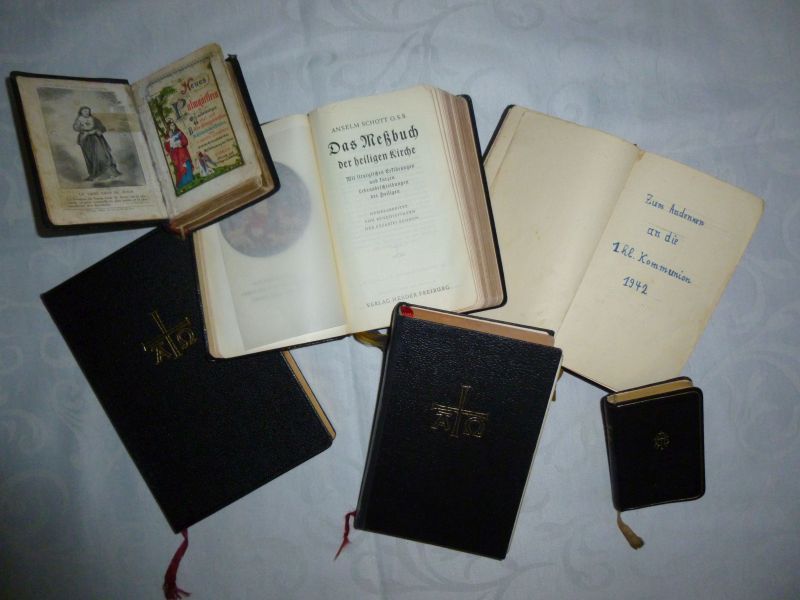

"Der

Schott" und andere Gebetbücher

Unter dem Titel "Das Messbuch der heiligen

Kirche" gab Benediktinerpater

Anselm Schott

1884 die wesentlichen Texte des Messbuches

der röm.-kath. Kirche in einer

verkleinerten Form mit deutscher Übersetzung der lateinischen Texte und

Erklärungen zur Liturgie des Kirchenjahres heraus. Der „Schott“, wie das Buch bald genannt

wurde, sollte Laien

eine bewusstere Mitfeier der Heiligen

Messe und des Kirchenjahres ermöglichen. Sehr verbreitet war der "Volks-Schott", der die Messtexte

für die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres enthielt. Insbesondere

die Jungen wurden mit dem Schott auch auf eine mögliche Funktion

als Messdiener vorbereitet. In dem abgebildeten Expl. findet sich

noch eine Widmung für ein Kommunionkind im Jahr 1942.

Unter dem Titel "Das Messbuch der heiligen

Kirche" gab Benediktinerpater

Anselm Schott

1884 die wesentlichen Texte des Messbuches

der röm.-kath. Kirche in einer

verkleinerten Form mit deutscher Übersetzung der lateinischen Texte und

Erklärungen zur Liturgie des Kirchenjahres heraus. Der „Schott“, wie das Buch bald genannt

wurde, sollte Laien

eine bewusstere Mitfeier der Heiligen

Messe und des Kirchenjahres ermöglichen. Sehr verbreitet war der "Volks-Schott", der die Messtexte

für die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres enthielt. Insbesondere

die Jungen wurden mit dem Schott auch auf eine mögliche Funktion

als Messdiener vorbereitet. In dem abgebildeten Expl. findet sich

noch eine Widmung für ein Kommunionkind im Jahr 1942.

Messbuch, Missale

Romanum

Es regelt die liturgische Ordnung der Messfeier und enthält in der hier

abgebildeten alten Form alle Texte der

kath. Messfeier in lateinischer Sprache. Seit dem 2. Vatikanischen Konzil wird

die Messe i. d. R. (mit wenigen Ausnahmen) in den jeweiligen Landessprachen

gefeiert. Entsprechend wurden auch die Messbücher in die Landessprachen

übersetzt und werden von Zeit zu Zeit überarbeitet.

Herz-Jesu-Figur

Die Herz-Jesu-Figur

dürfte aus dem späten 19. Jh. stammen. Figuren dieser Art standen an

vielen Hausaltären und wurden z. B. bei Fronleichnamspro- zessionen auch am

Prozessionsweg an einem kleinen Altärchen ausgestellt. Die Herz-Jesu- Bewegung

erhielt im späten 19. Jh. im Zuge der Romantik und im Stile der Nazarener neuen

Auftrieb. In diese Zeit hinein fällt auch die Entstehung der Arenberger

Pfarrer-Kraus-Anlagen, deren Figurenschmuck ähnlicher Art ist.

Schlafzimmerbild aus

Omas Zeit

Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts kamen großformatige

Schlafzimmerbilder („Handtuchformat“) mit Heiligen- oder Engelmotiven groß in

Mode. Die Bilder, meist Drucke im Stil nazarenischer Malerei zeugen vom tiefen

Volksglauben ihrer Zeit und waren in den Schlafzimmern christlicher Haushalte

weit verbreitet. Das abgebildete Motiv stellt Maria mit dem Jesus-Knaben in

einer Landschaft dar und zeigt darüber hinaus einige Attribute der

Gottesmutter, die Lilie als Zeichen der Reinheit und die Rose als Königin der

Blumen und damit Zeichen der Himmelskönigin.

St. Nikolaus-Tonrelief

Zum 70-jährigen Jubiläum der Kirchenweihe der Pfarrkirche St. Nikolaus

ließ Pfarrer Matthias Joas ein Tonrelief zum Andenken an dieses

Fest in großer Stückzahl brennen. Die Tonreliefs hingen früher

in vielen Haushalten und man darf davon ausgehen, dass die Einnahmen

aus dem Verkauf dieser Reliefs einem der vielen Bauprojekte von

Pfarrer Joas zufloss.

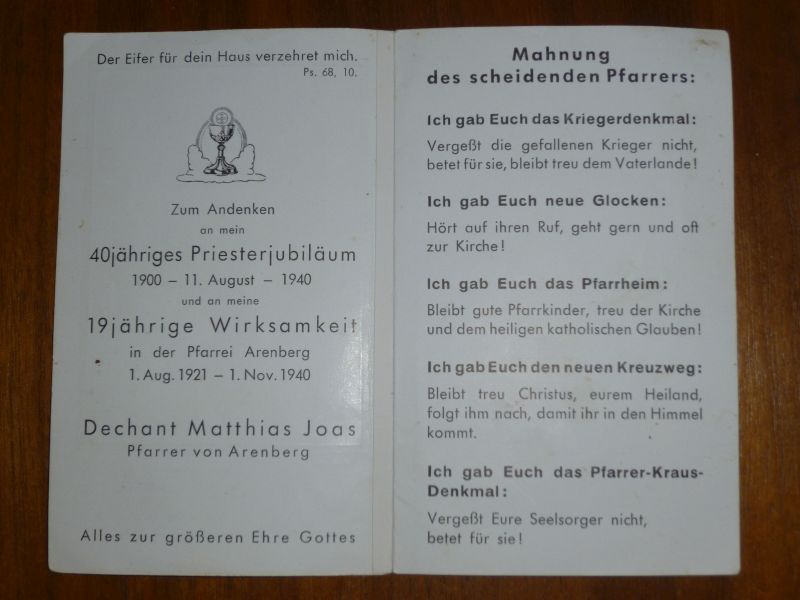

Mahnung des scheidenden Pfarrers

Joas

Zum 40. Priesterjubiläum und nach

19-jährigem Wirken in Arenberg lässt Pfarrer Matthias Joas

ein Andenkenbildchen zur Einlage in das Gebetbuch seiner Pfarrkinder

machen, in dem er auf wesentliche von ihm initiierte Projekte hinweist.

Zum 40. Priesterjubiläum und nach

19-jährigem Wirken in Arenberg lässt Pfarrer Matthias Joas

ein Andenkenbildchen zur Einlage in das Gebetbuch seiner Pfarrkinder

machen, in dem er auf wesentliche von ihm initiierte Projekte hinweist.

Darüber hinaus sind als seine Ergänzungen bekannt: Die

Errichtung der Judasgrotte und der Figurengruppe Adam, Eva und Kain

im Erlösergarten der Arenberger Pfarrer-Kraus-Anlagen.

Zur Verfügung gestellt von Maria Böhm, Immendorf.