Abakus – „Rechenmaschine“

Eine solche bzw. ähnliche Rechenhilfe kann bereits auf eine etwa

3000-jährige Tradition zurückschauen. In ganz unterschiedlichen Kulturen war er

in ähnlicher Weise vorhanden. Die auf Drähten laufenden Kugeln stellen dabei durch

ihre Lage eine bestimmte Zahl dar und es wird normalerweise ein Stellenwertsystem zugrunde gelegt. Ein Abakus ermöglicht die

Durchführung der Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Eine „Rechenmaschine“ wie der

hier abgebildete Abakus wurde von Kindern der ersten Schuljahre noch bis weit ins

20. Jh. verwendet. Heute sind auch die Kinder längst auf elektronische

Rechenhilfen „umgestiegen“.

Eine solche bzw. ähnliche Rechenhilfe kann bereits auf eine etwa

3000-jährige Tradition zurückschauen. In ganz unterschiedlichen Kulturen war er

in ähnlicher Weise vorhanden. Die auf Drähten laufenden Kugeln stellen dabei durch

ihre Lage eine bestimmte Zahl dar und es wird normalerweise ein Stellenwertsystem zugrunde gelegt. Ein Abakus ermöglicht die

Durchführung der Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Eine „Rechenmaschine“ wie der

hier abgebildete Abakus wurde von Kindern der ersten Schuljahre noch bis weit ins

20. Jh. verwendet. Heute sind auch die Kinder längst auf elektronische

Rechenhilfen „umgestiegen“.

(Das Fotomotiv ist neben vielen weiteren Zeugnissen

regionaler Geschichte zu finden im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg).

Foto: Elfriede Böhm

Dorfschule

im 19. Jahrhundert

Ein

typischer Klassenraum der Dorfschule des 19. und frühen 20.

Jh. mit engen Holzbänken mit eingelassenen Tintenfässchen für die

älteren Schüler; die jüngeren Kinder benutzten die immer wieder

verwendbare Schiefertafel mit Griffel und Wischlappen. Das Katheder

des Lehrers, ein Stehpult, war geeignet für den obligatorischen

"Frontalunterricht" - oft auch für mehr als eine Klasse

im gleichen Raum. In der alten, (Zweiraum-)Schule in Immendorf wurden

z. B. noch bis 1964 vier Klassenstufen in einem Raum gleichzeitig

unterrichtet, was diesen mit um die fünfzig (!) Schülern füllte.

Ein Wunder, dass so überhaupt akzeptable Lernergebnisse zustande

kamen. Unterricht war für Lehrer und Schüler gleichermaßen eine

Herausforderung, die nur mit viel Disziplin gemeistert werden konnte.

Ein

typischer Klassenraum der Dorfschule des 19. und frühen 20.

Jh. mit engen Holzbänken mit eingelassenen Tintenfässchen für die

älteren Schüler; die jüngeren Kinder benutzten die immer wieder

verwendbare Schiefertafel mit Griffel und Wischlappen. Das Katheder

des Lehrers, ein Stehpult, war geeignet für den obligatorischen

"Frontalunterricht" - oft auch für mehr als eine Klasse

im gleichen Raum. In der alten, (Zweiraum-)Schule in Immendorf wurden

z. B. noch bis 1964 vier Klassenstufen in einem Raum gleichzeitig

unterrichtet, was diesen mit um die fünfzig (!) Schülern füllte.

Ein Wunder, dass so überhaupt akzeptable Lernergebnisse zustande

kamen. Unterricht war für Lehrer und Schüler gleichermaßen eine

Herausforderung, die nur mit viel Disziplin gemeistert werden konnte.

(Das Fotomotiv ist neben vielen weiteren Zeugnissen regionaler

Geschichte zu finden im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg).

Foto: Elfriede Böhm

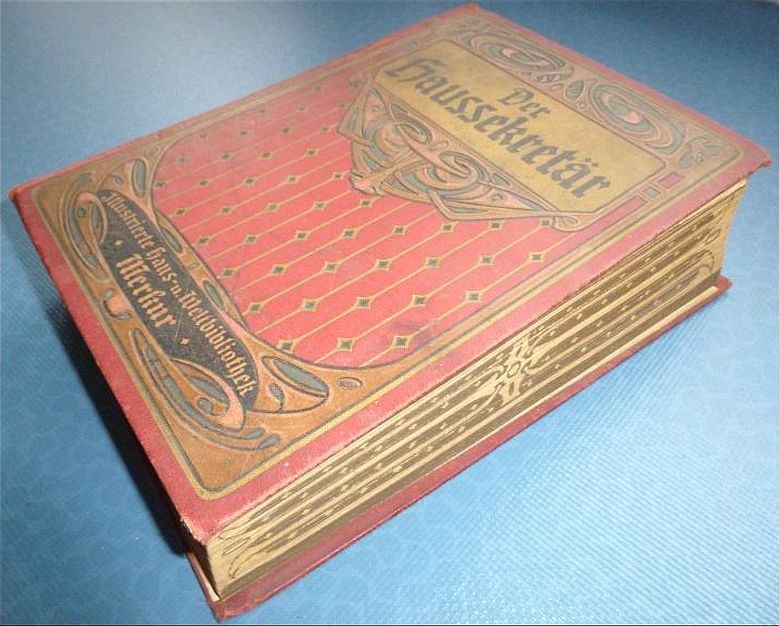

Buch

"Der Haussekretär" (um 1900) - Illustrierte Haus- und

Weltbibliothek von Merkur

Inhalte

dieses nützlichen Helfers im häuslichen "Büro":

Inhalte

dieses nützlichen Helfers im häuslichen "Büro":

*

Über die Kunst des Briefschreibens

* Offizielle

und private Musterbriefe

* Titulaturen, Anreden,

Adressen vom Kaiser und Kardinälen,

von Offizieren bis zu den

Beamten

* Mathematik

* Formulare aller Art

* Lexikon der

gängigsten Abkürzungen

* Rechtschreibung

*

Fremdwörterbuch

* Schriftsätze im Vereinswesen

*

Goldene Kernsprüche und Lebensregeln

Beachtenswert auch, das wunderschöne, heute kaum noch zu findende Buchschnittornament.

Zur Verfügung gestellt von Konrad Frank

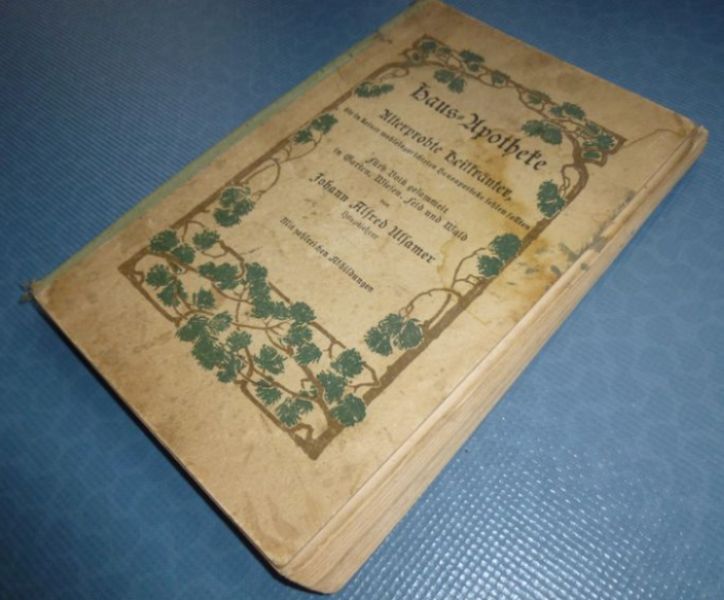

Buch "Haus-Apotheke" mit

Widmung (s.u.) vom Krankenbett am 17.11.1943

„Alterprobte Heilkräuter, die in keiner wohleingerichteten

Hausapotheke fehlen sollten. Fürs Volk gesammelt in Garten, Wiesen, Feld und

Wald" von Johann Alfred Ulsamer, hier: 13. Auflage, 1926, Verlag Josef Kösel &

Friedrich Pustet, München.

„Alterprobte Heilkräuter, die in keiner wohleingerichteten

Hausapotheke fehlen sollten. Fürs Volk gesammelt in Garten, Wiesen, Feld und

Wald" von Johann Alfred Ulsamer, hier: 13. Auflage, 1926, Verlag Josef Kösel &

Friedrich Pustet, München.

In einer Zeit, in der der Gang zur Apotheke noch

nicht so selbstverständlich war wie heute, wurden viele Leiden mit

Kräutern und anderen "Hausmitteln" behandelt. Das Wissen

um diese Hausmittel wurde lange von Generation zu Generation weiter

gegeben.

Zur Verfügung gestellt von Konrad Frank

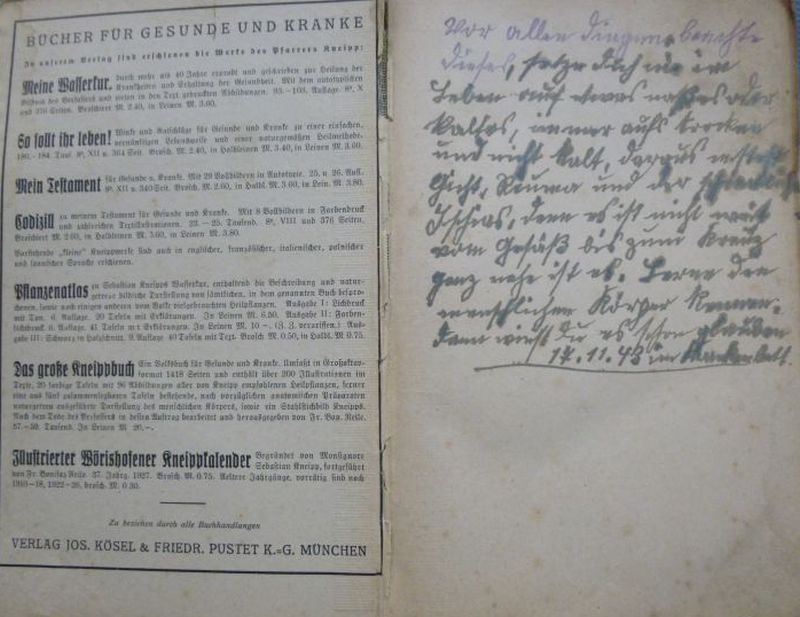

Widmung vom Krankenbett am 17.11.1943

im Buch "Die Haus-Apotheke" (s.o.)

Wer

diese dringliche Widmung schrieb, ist unbekannt, aber man darf davon

ausgehen, dass sie in Verbindung mit großen Schmerzen geschrieben

wurde. Sie lautet: "Vor allen Dingen beachte dieses, setze Dich

nie im Leben auf etwas Nasses oder Kaltes, immer aufs Trockene

und nicht kalt, daraus entstehen Gicht, R(h)euma und der schmerzende Ischias,

denn es ist nicht weit vom Gesäß bis zum Kreuz, ganz nahe ist

es. Lerne den menschlichen Körper kennen. Dann wirst Du es schon

glauben.

Wer

diese dringliche Widmung schrieb, ist unbekannt, aber man darf davon

ausgehen, dass sie in Verbindung mit großen Schmerzen geschrieben

wurde. Sie lautet: "Vor allen Dingen beachte dieses, setze Dich

nie im Leben auf etwas Nasses oder Kaltes, immer aufs Trockene

und nicht kalt, daraus entstehen Gicht, R(h)euma und der schmerzende Ischias,

denn es ist nicht weit vom Gesäß bis zum Kreuz, ganz nahe ist

es. Lerne den menschlichen Körper kennen. Dann wirst Du es schon

glauben.

17.11.43 vom Krankenbett."

Zur Verfügung gestellt von Konrad Frank

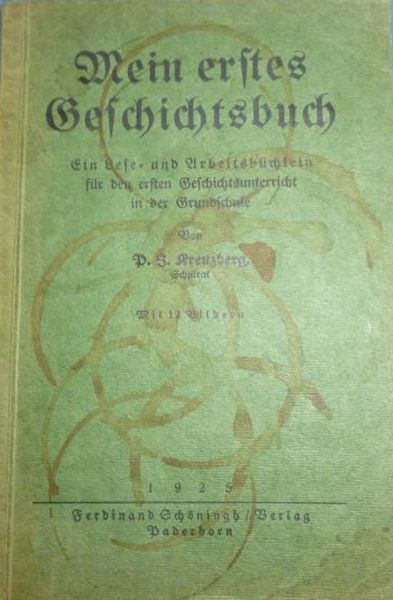

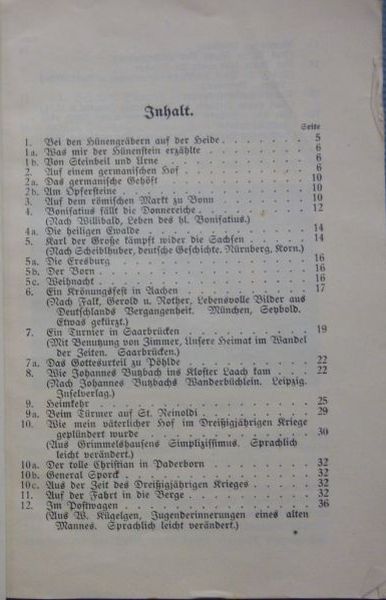

Mein erstes

Geschichtsbuch (1925)

Ein Lese und Arbeitsbüchlein für den ersten

Geschichtsunterricht in der Grundschule

Ein Lese und Arbeitsbüchlein für den ersten

Geschichtsunterricht in der Grundschule

(Deckel und Inhaltsverzeichnis /

44 Seiten / 12 Bilder

/ Ferd. Schöningh-Verlag, Paderborn)

Wichtige geschichtliche Ereignisse, aber auch Sagen und Legenden wurden in diesem kleinen Büchlein kindgerecht in kurzen bebilderten Geschichten erzählt.

Zur Verfügung gestellt von Konrad Frank, Idf.

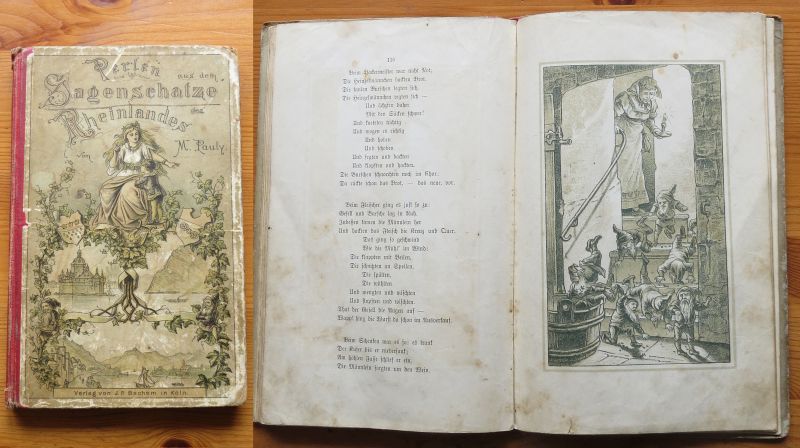

Buch:

Perlen aus dem Sagenschatze des Rheinlandes

Sagen,

Mythen, Märchen und ähnliche Geschichten hatten im 19. Jahrhundert

Hochkonjunktur, entsprachen sie doch durchaus dem Geist der Romantik,

die in der Literatur ebenso wie in der bildenden Kunst in

Mode kam. Man besann sich auf alte Zeiten und schwelgte geradezu

im Mythologischen.

Sagen,

Mythen, Märchen und ähnliche Geschichten hatten im 19. Jahrhundert

Hochkonjunktur, entsprachen sie doch durchaus dem Geist der Romantik,

die in der Literatur ebenso wie in der bildenden Kunst in

Mode kam. Man besann sich auf alte Zeiten und schwelgte geradezu

im Mythologischen.

Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer, Arenberg.

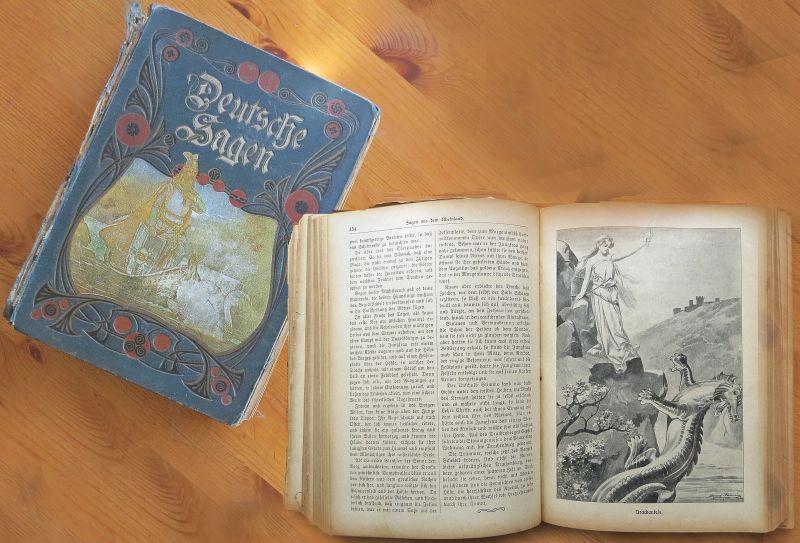

Buch:

Deutsche Sagen (1804)

Bereits

ganz früh im 19. Jh. präsentiert ein Buch in schönstem Jugendstil-

Design Deutsche Sagen. Bekannt wurden zu dieser Zeit Sammler wie

die Gebrüder Grimm, aber auch Dichter und Literaten wie Wilhelm

Hauff, Clemens Brentano, Achim von Arnim, Heinrich Heine u. a. Zur

Pflege der traditionellen Sagen gehörte auch die Pflege des

Volkslieds. Das Lied von der Lore-Ley stammt z. B. aus dieser Zeit

und ist eine der bekanntesten romantischen Dichtungen von Heine,

vertont von Friedrich Silcher.

Bereits

ganz früh im 19. Jh. präsentiert ein Buch in schönstem Jugendstil-

Design Deutsche Sagen. Bekannt wurden zu dieser Zeit Sammler wie

die Gebrüder Grimm, aber auch Dichter und Literaten wie Wilhelm

Hauff, Clemens Brentano, Achim von Arnim, Heinrich Heine u. a. Zur

Pflege der traditionellen Sagen gehörte auch die Pflege des

Volkslieds. Das Lied von der Lore-Ley stammt z. B. aus dieser Zeit

und ist eine der bekanntesten romantischen Dichtungen von Heine,

vertont von Friedrich Silcher.

Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer,

Arenberg.

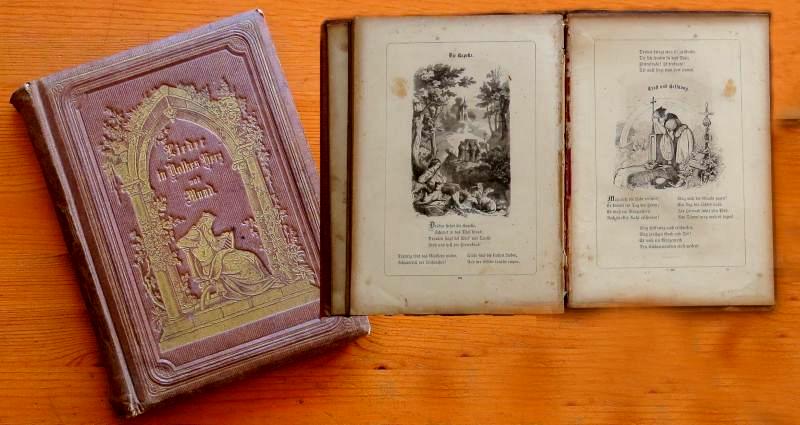

Liederbuch von 1864

"Lieder in Volkes Herz und Mund"

Volkslieder- und Balladen- Bücher gehörten im 19. Jh.

in jeden Haushalt und natürlich auch in den Unterricht aller Schulen. Es war

die Zeit der Romantik, die Dichter und Komponisten dazu animierte, neben den in

alter Tradition überlieferten Liedern neue zu dichten und zu komponieren. Namen

wie Heinrich Heine, Clemens Brentano, Ludwig Uhland und Friedrich Silcher

stehen hier nur beispielhaft für viele in dieser Hochphase des Liedgutes, das

bis weit ins 20. Jh. hinein Konjunktur hatte und auch heute noch in vielen

Chören gepflegt wird. Liederbücher waren darüber hinaus oft mit romantischen

Zeichnungen oder Stichen geschmückt, die - ebenso wie die Lieder - die

Sehnsucht nach einer heilen Welt widerspiegelten, die es natürlich weder in der

Zeit der aufkeimenden Industrialisierung noch davor oder danach in dem

ersehnten Maß gab. Aber die Sehnsucht danach wurde selten so intensiviert wie

in der Zeit Romantik.

Volkslieder- und Balladen- Bücher gehörten im 19. Jh.

in jeden Haushalt und natürlich auch in den Unterricht aller Schulen. Es war

die Zeit der Romantik, die Dichter und Komponisten dazu animierte, neben den in

alter Tradition überlieferten Liedern neue zu dichten und zu komponieren. Namen

wie Heinrich Heine, Clemens Brentano, Ludwig Uhland und Friedrich Silcher

stehen hier nur beispielhaft für viele in dieser Hochphase des Liedgutes, das

bis weit ins 20. Jh. hinein Konjunktur hatte und auch heute noch in vielen

Chören gepflegt wird. Liederbücher waren darüber hinaus oft mit romantischen

Zeichnungen oder Stichen geschmückt, die - ebenso wie die Lieder - die

Sehnsucht nach einer heilen Welt widerspiegelten, die es natürlich weder in der

Zeit der aufkeimenden Industrialisierung noch davor oder danach in dem

ersehnten Maß gab. Aber die Sehnsucht danach wurde selten so intensiviert wie

in der Zeit Romantik.

Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer, Arenberg.

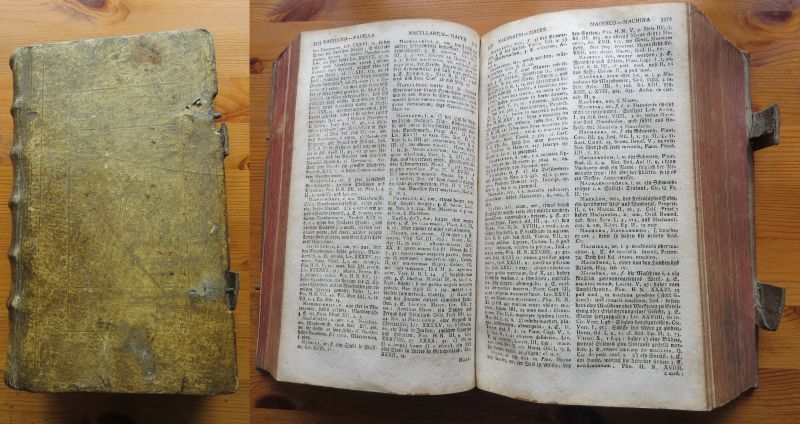

Teil eines

lateinischen Wörterbuchs von 1858 (Buchstaben G-P)

Iro-schottische Mönche, die auf ihren Missionsreisen das

Christentum in Europa verbreiteten, waren wohl die ersten, die in Klosterschulen

Latein lehrten. Latein galt über das gesamte Mittelalter bis

in die frühe Neuzeit als internationale Sprache der

Wissenschaften und des Klerus und damit der gebildeten Bevölkerung.

Iro-schottische Mönche, die auf ihren Missionsreisen das

Christentum in Europa verbreiteten, waren wohl die ersten, die in Klosterschulen

Latein lehrten. Latein galt über das gesamte Mittelalter bis

in die frühe Neuzeit als internationale Sprache der

Wissenschaften und des Klerus und damit der gebildeten Bevölkerung.

Noch im 19. Jh.

hob sich das (humanistische) Gymnasium als Schulform durch den Unterricht in

Latein (oft zusätzlich auch in Griechisch) von anderen Schulformen ab. Selbst

heute noch wird für etliche Studienfächer das Latinum als Nachweis entsprechender

Lateinkenntnisse verlangt (z. B. bei einem Teil der Geisteswissenschaften). Seit

den 1930er Jahren verliert Latein an Bedeutung und spätestens in der zweiten

Hälfte des 20. Jh. wurde es durch die neue Weltsprache Englisch vom

Spitzenplatz der Sprachen verdrängt, doch für eine „tote Sprache“ (so eine

langjährige Behauptung) führt es immer noch ein bemerkenswertes Eigenleben mit

teilweise sogar wieder wachsenden Schülerzahlen.

Zur Verfügung gestellt von Margret Biemer, Arenberg.

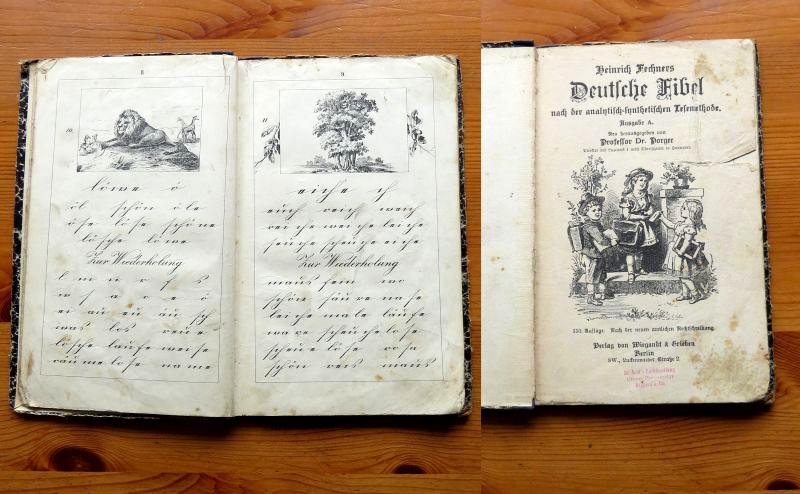

Fibel zum

Lesenlernen in Sütterlin-Schrift 1915/16

Diese

Fibel von 1915/16 ist für uns gar nicht so leicht zu lesen, obwohl

(oder weil?) sie ihre Inhalte in schönster deutscher Schreibschrift

(Sütterlin) wiedergibt. Die abgebildete Deutsche Fibel lehrte das

Lesen bereits nach der analytisch-synthetischen Methode. Das bedeutet,

sie begann

mit ganzen Wörtern oder Sätzen, welche aber auch in ihre einzelnen Elemente

(Silben und Buchstaben)

zerlegt wurden. So wurden Synthese (Buchstabe für Buchstabe) und Analyse (ganze

Worte) gleichzeitig eingeführt.

Diese

Fibel von 1915/16 ist für uns gar nicht so leicht zu lesen, obwohl

(oder weil?) sie ihre Inhalte in schönster deutscher Schreibschrift

(Sütterlin) wiedergibt. Die abgebildete Deutsche Fibel lehrte das

Lesen bereits nach der analytisch-synthetischen Methode. Das bedeutet,

sie begann

mit ganzen Wörtern oder Sätzen, welche aber auch in ihre einzelnen Elemente

(Silben und Buchstaben)

zerlegt wurden. So wurden Synthese (Buchstabe für Buchstabe) und Analyse (ganze

Worte) gleichzeitig eingeführt.

Zur Verfügung gestellt

von Margret Biemer, Arenberg.

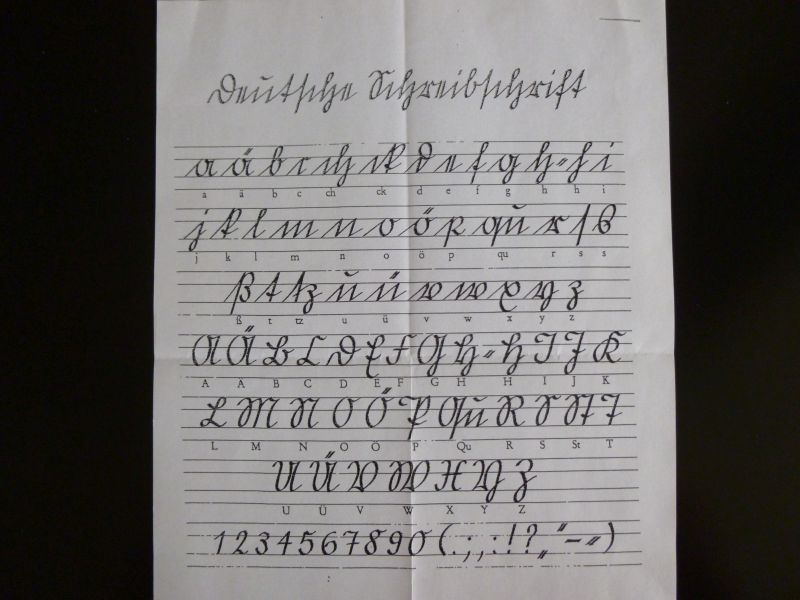

Sütterlin-Schrift / Deutsche Schreibschrift

Schreibschrift, die nach dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin

(1865-1917) benannt ist. Sie wurde von 1915 bis

etwa 1940 und dann noch einmal von etwa 1952 bis 1954 in deutschen Schulen

unterrichtet, später auch als zusätzliche Schrift neben der lateinischen Ausgangsschrift

im Schönschreibunterricht eingesetzt. Sütterlin wird im Volksmund auch die "deutsche Schreibschrift"

genannt. Sie ist eine Standardform der vorher üblichen,

sehr verschiedenen Kanzleischriften. Wer heute alte Urkunden lesen muss oder

möchte, kommt häufig um das Erlernen dieser Schrift nicht herum.

Schreibschrift, die nach dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin

(1865-1917) benannt ist. Sie wurde von 1915 bis

etwa 1940 und dann noch einmal von etwa 1952 bis 1954 in deutschen Schulen

unterrichtet, später auch als zusätzliche Schrift neben der lateinischen Ausgangsschrift

im Schönschreibunterricht eingesetzt. Sütterlin wird im Volksmund auch die "deutsche Schreibschrift"

genannt. Sie ist eine Standardform der vorher üblichen,

sehr verschiedenen Kanzleischriften. Wer heute alte Urkunden lesen muss oder

möchte, kommt häufig um das Erlernen dieser Schrift nicht herum.

Lesebücher für Volksschulen aus den 1950er/60er

Jahren

Nach dem 2. Weltkrieg änderte sich das Schriftbild und aus der deutschen

Schrift (Sütterlin) wurde die lateinische Schrift. Die Inhalte der Bücher waren

oft auf die Region bezogen, so dass sie in der Sache oft auch schon vertraut

waren (siehe auch unten).

Das Aussehen war jetzt deutlich modernisiert. In den Fibeln herrschte immer

noch die analytisch-synthetische Methode (s. o.) vor.

Inhalte der

Schul-Lesebücher in den 1950er/60er Jahren

Einige Beispiele aus dem Inhalt der o. a. Lesebücher: In der Immendorfer

Volksschule war es z. B. Brauch, dass für den Samstagsunterricht drei Gedichte

nach Wahl gelernt werden sollten. Da kamen Vierzeiler wie das Gedicht von der

Eule gerade recht. Lange Gedichte, wie z. B. "Das Lied von der

Glocke" fanden dagegen - Schiller sei's geklagt - oft nur als Strafarbeit

Beachtung. Sagen des Rheinlandes, Märchen der Gebrüder Grimm und die Legenden

bekannter Helden und Heiliger fanden sich ebenso, wie die traditionellen

Rollenbilder der Gesellschaft von tüchtigen Bauern und Handwerkern. Frauen

spielten dagegen nur die traditionell brave Rolle der Mutter und Hausfrau;

Ausnahmen gab es allenfalls bei heiligen oder adeligen Damen.

Schulranzen (1959)

Zur Einschulung im Jahre 1959 wurde

ich stolze Besitzerin dieses Leder-Schulranzens, der 33 x 27 x 9

cm klein war, gerade groß genug, um eine DIN A4 große Schiefertafel,

einen Griffelkasten, ein Schwammdöschen und einige Schulbücher und DIN

A5 Hefte darin zu verstauen.

Zur Einschulung im Jahre 1959 wurde

ich stolze Besitzerin dieses Leder-Schulranzens, der 33 x 27 x 9

cm klein war, gerade groß genug, um eine DIN A4 große Schiefertafel,

einen Griffelkasten, ein Schwammdöschen und einige Schulbücher und DIN

A5 Hefte darin zu verstauen.

Zur Verfügung gestellt von Elfriede Böhm, Immendorf.

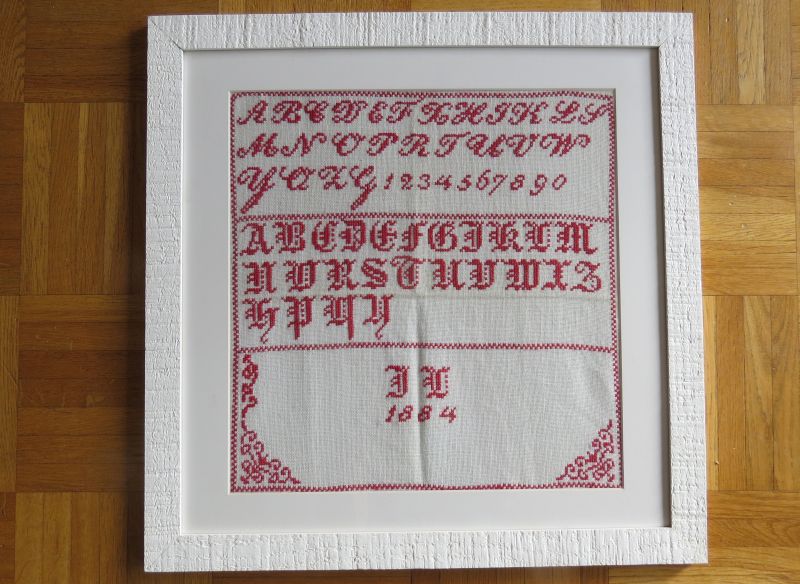

Stickmustertuch

von 1884

Die

hohe Kunst des Stickens lernten Mädchen bereits in frühen Jahren,

sollten sie doch möglichst viele Handarbeitstechniken

aus dem FF beherrschen. Das Sticken galt dabei eher als

dekorative Kunst, mit der selbst hochgestellte Damen ihre

freie Zeit gestalteten. Nähen, Flicken und Stricken waren natürlich

für einfache Menschen noch weit wichtiger, da diese Techniken die grundlegenden

Bedürfnisse eines Haushalts eher erfüllen konnten. Das abgebil-

dete

Stickmustertuch vermittelt einen Ein- blick in die beachtli- che Kunstfertigkeit

der Mädchen unserer Groß- und Urgroßmüttergeneration.

Zur Verfügung gestellt

von Margret Biemer, Arenberg.

Die

hohe Kunst des Stickens lernten Mädchen bereits in frühen Jahren,

sollten sie doch möglichst viele Handarbeitstechniken

aus dem FF beherrschen. Das Sticken galt dabei eher als

dekorative Kunst, mit der selbst hochgestellte Damen ihre

freie Zeit gestalteten. Nähen, Flicken und Stricken waren natürlich

für einfache Menschen noch weit wichtiger, da diese Techniken die grundlegenden

Bedürfnisse eines Haushalts eher erfüllen konnten. Das abgebil-

dete

Stickmustertuch vermittelt einen Ein- blick in die beachtli- che Kunstfertigkeit

der Mädchen unserer Groß- und Urgroßmüttergeneration.

Zur Verfügung gestellt

von Margret Biemer, Arenberg.

Handarbeitskorb

Zum Unterricht ausschließlich für Mädchen gehörte bis in die

1960er Jahre das Fach Handarbeit. Die Utensilien dafür (Häkel-, Stick- oder

Strickzeug) wurden im Handarbeitskörbchen mit in die Schule genommen.

Zum Unterricht ausschließlich für Mädchen gehörte bis in die

1960er Jahre das Fach Handarbeit. Die Utensilien dafür (Häkel-, Stick- oder

Strickzeug) wurden im Handarbeitskörbchen mit in die Schule genommen.

Zur Verfügung gestellt von Elfriede Böhm, Immendorf.