-

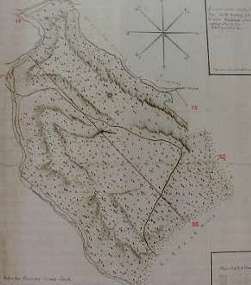

Anrainern. Besonderes Interesse gewinnt in diesem Zusammenhang das vom 13. bis 15. Juni 1769

durchgeführte Ganggeleit, weil es hierzu sowohl ein ausführliches Protokoll von 146 Seiten11 im Hinblick auf alle

nummerierten Grenzsteine (8-91) als auch eine detaillierte Karte 12 mit den Grenzsteinen 8-87 [88-91] gibt. Dabei

sind die drei räumlich voneinander unabhängigen Teile dieser jenseitigen Waldungen" wie folgt dokumentiert: mit

8-1513 und 79-87 der Hümmerich (ca. 143 ha Fläche, ca. 5 1/2 km Umfang), mit 16-78 der Augster Wald (ca. 813

ha, ca. 21 km), mit 88-91 das Nierental (ca. 30 ha, ca. 3 km). Heute sind diese räumlich auseinander liegenden

Teile des ehemaligen rechtsrheinischen Koblenzer Stadtwaldes, Staatswald wie Gemeindewald, gewissermaßen

wieder unter einem gemeinsamen Dach vereinigt. Dies bedeutet: Sie werden von der Staatlichen Forstverwaltung

des Landes Rheinland-Pfalz gleichwertig bewirtschaftet und gepflegt. Dabei liegt die forstfachliche - ökonomische

und ökologische - Oberleitung für den Hümmerich beim Forstamt Koblenz (Gemeindewald Immendorf) und

Forstamt Neuhäusel (Staatswald, Gemeindewald Simmern), für den Augster Wald beim Forstamt Nassau

(Gemeindewald Arzbach) und Forstamt Neuhäusel (Staatswald; Gemeindewald Kadenbach, Eitelborn,

Neuhäusel), für das Nierental beim Forstamt Nassau (Staatswald).

Hümmerich 1(8-15)

- Die Fläche des Koblenzer Stadtwaldes Hümmerich (Himmericher Wald), heute in der Simmerner und

Immendorfer Gemarkung gelegen betrug ca. 143 ha mit einem Umfang von ca. 5 1/2 km 14. Die im Uhrzeigersinn

erfolgte

|

- 11 StAK 623 Nr. 3477 (Konzept) und Nr. 3478 (Ausfertigung).

- 12 StAK K Nr. 225. Siehe hierzu Abb. 1 (mit Hervorhebung der Grenzsteine 8, 13, 15, 16, 23, 26, 44, 51, 68, 73, 78, 82, 85, 88, 89, 90,

91) und Abb. 2, entsprechend, mit den heutigen Gegebenheiten.

- 13 Warum die Grenzbegehung der Stadt Koblenz von 1769 (StAK Nr. 3477 f.) mit der Nummer 8 (so auch der Grenzbegang von 1759)

und nicht mit der Nummer 1 angefangen hat, konnte nicht ermittelt werden. Das Ganggeleit von 1787 in StAK Nr. 3468 (Ausfertigung),

3470 (Konzept), 3472 (Berichtigungen 1788-1 789) begann bei dem Hümmerich, Augster Wald und Nierental jeweils mit der Nummer 1.

- 14 Karten des Anton von Froelich, lavierte Federzeichnungen, von 1791 im HHSTAW Abt. 3011 Nr.2867V und LHAKo Best. 702 Nr. 89.

- Hümmerich = Hügel mit Ackern und Wiesen, nach Werner Metzler:Die Ortsnamen des nassauischen Westerwaldes. Marburg 1966, S.114.

|

Die

Grenzbegehung von 1769 begann am Dienstag, dem 13. Juni,

morgens um 4:30 Uhr an der bach nahe bey der steinern Brücken,

d.h. ungefähr 250 m (bachabwärts) von der Meerkatzbrücke 15 über

die heute die B 49 zwischen Arenberg und Neuhäusel führt. Dort, in einem zum Teil versumpften

Gebiet ganz in der Nähe des Meerkatzbaches, steht ein Koblenzer

Stadtkronenstein aus Basalt (8) mit den Jahreszahlen 1718, 1740, 1749,

1759, 1769, 1779 und 1787. Unweit davon befinden sich immer noch

verschiedene Grenzsteine, u. a. ein mit D. E. [Dahl-Ehrenbreitstein]

beschrifteter Gemarkungsgrenzstein (Ehrenbreitsteiner Wald) sowie ein mit

der Ziffer 156 versehener Landesgrenzstein zwischen dem Herzogtum

Nassau und dem Königreich Preußen. Dass es sich bei dem ehemaligen

rechtsrheinischen Koblenzer Stadtwald um einen Markwald gehandelt hat, der

der Stadt Koblenz und den Gemeinden Neuendorf und Moselweiß gehörte

lässt sich an der dreigeteilten Gliederung des protokollierten Personenkreises

ablesen 16. Die

Grenzbegehung von 1769 begann am Dienstag, dem 13. Juni,

morgens um 4:30 Uhr an der bach nahe bey der steinern Brücken,

d.h. ungefähr 250 m (bachabwärts) von der Meerkatzbrücke 15 über

die heute die B 49 zwischen Arenberg und Neuhäusel führt. Dort, in einem zum Teil versumpften

Gebiet ganz in der Nähe des Meerkatzbaches, steht ein Koblenzer

Stadtkronenstein aus Basalt (8) mit den Jahreszahlen 1718, 1740, 1749,

1759, 1769, 1779 und 1787. Unweit davon befinden sich immer noch

verschiedene Grenzsteine, u. a. ein mit D. E. [Dahl-Ehrenbreitstein]

beschrifteter Gemarkungsgrenzstein (Ehrenbreitsteiner Wald) sowie ein mit

der Ziffer 156 versehener Landesgrenzstein zwischen dem Herzogtum

Nassau und dem Königreich Preußen. Dass es sich bei dem ehemaligen

rechtsrheinischen Koblenzer Stadtwald um einen Markwald gehandelt hat, der

der Stadt Koblenz und den Gemeinden Neuendorf und Moselweiß gehörte

lässt sich an der dreigeteilten Gliederung des protokollierten Personenkreises

ablesen 16.

Abb.3 Ehemaliger Koblenzer Stadtwald Hümmerich, 1791; lavierte Federzeichnung

von Anton von Frölich

-

|

- 15 Die nassauische Grenzsäule, ein hoheitliches Zeichen des Herzogtums Nassau, u. a. mit dem nassauischen Löwen mit

Herzogskrone und sieben Schindeln, stand früher an der Meerkatzbrücke vor Arenberg, wo die preußisch-nassauische Grenze

1815/16-1866 verlief. Heute befindet sich diese Grenzsäule auf dem Vorplatz vor der Freitreppe des Golfhotels in Eitelborn, Ortsteil

Denzerheide. Es ist übrigens vertretbar, dass der - nebenbei bemerkt kronenlose - nassauische Löwe im Wappen der Ortsgemeinde

Simmern, Westerwaldkreis" acht Schindeln aufweist. Es kommt nämlich diesem Wappen keine staatliche Funktion für das Herzogtum

Nassau zu, sondern lediglich eine symbolische, die sich auf den kommunalen Bereich beschränkt. Daher kann in diesem

Zusammenhang die Zahl der Schindeln beliebig festgelegt werden, erst recht, weil die Schindetn lediglich der Zierde und Differenzierung

dienen, ansonsten aber keine tiefere Bedeutung haben. Entscheidend, d. h. von juristischer Bedeutung, ist der genaue Wortlaut der

Wappenbeschreibung (vgl. Festschrift wie Anm. 1, S. XI: diese lässt die Zahl der Schindeln offen ",[...] von goldenen Schindeln umgebener [...]").

16 StAK 623 Nr. 3478, S 5-9.

|

Zugegen waren nämlich von Koblenz Bürgermeister Oster und der

für das Protokoll zuständige Notar Biessling, fünf Hochgerichtsschöffen, je ein

Vertreter der 16 Koblenzer Zünfte, ein Vertreter der unzünftigen Bürgerschaft,

drei der vier städtischen Waldförster, 13 namentlich Genannte der Juventutis

Confluentis, also junge Koblenzer, damit auch in späteren Jahren Zeugen zur

Verfügung stehen würden. Zugegen waren nämlich von Koblenz Bürgermeister Oster und der

für das Protokoll zuständige Notar Biessling, fünf Hochgerichtsschöffen, je ein

Vertreter der 16 Koblenzer Zünfte, ein Vertreter der unzünftigen Bürgerschaft,

drei der vier städtischen Waldförster, 13 namentlich Genannte der Juventutis

Confluentis, also junge Koblenzer, damit auch in späteren Jahren Zeugen zur

Verfügung stehen würden.

- Abb.4 Koblenzer Stadtkronenstein 8/1769 Von Moselweiß war niemand

erschienen, von Neuendorf ein Bürger. Die insgesamt 41 Teilnehmer, ohne

die jeweiligen Anrainer, gingen zunächst entlang der ca. 3,6 km langen ersten Hälfte des Hümmerich bis zu einer

Quelle in der Raidelbachwiese - Raidels Born - in mittelbarer Nähe des Naturdenkmals Herzogsbusch" (8-15).

Die erste Teilstrecke von ca. 2,0 km (8-13) verlief ohn fern der dabeifliessender Meerkaz-Bach, der damals -

nicht nur wie heute bei der Schwabsmühle (Imdorfer Mühl) - fast durchgehend mit bewirtschafteten Waldwiesen

umsäumt war. Sie führte vorbei an zahlreichen nassauischen Gemarkungs Grenzsteinen - gewissermaßen als

Nachfolge-Grenzsteine" nicht mehr vorhandener Koblenzer Stadtkronensteine - und einem weiteren D.

E.Grenzstein (Ehrenbreitsteiner Wald), zunächst in etwa längs des Meerkatzbaches; verlief dabei auch entlang

einem in den Hümmerich einspringenden, relativ kleinen Viereck, das mit einem erst am 24. April 1789 17

gesetzten Koblenzer Stadtkronenstein beginnt und noch einige nassauische Gemarkungs-Grenzsteine aufweist; ging dann weiter zur Schwabsmühle, zum

späteren - nassauisch-preußischen Landesgrenzstein 154 und zum

Walddistrikt "Am Gebrannten" bis ungefähr zum Zusammenfluss der Mähr-Katz

mit dem Mußbach, die beide hinfort den Mallendarer Bach bildeten und bilden.

|

- 17 Ausführliches Protokoll über die Setzung dieses Grenzsteins (5/1787) in StAK 623 Nr. 3472, S. 8 f

|

-

An diesem Zusammenfluss befand sich in mittelbarer Nähe ein Koblenzer

Stadtkronenstein (13); heute steht in unmittelbarer Nähe der nassauisch -

preußische Grenzstein 153. Von einer Ausnahme abgesehen, traten bei dieser

ersten Teilstrecke mit den Anrainern keine besonderen Probleme auf, weder

mit den Privateigentümern von Immendorf noch mit den Vertretern der

Herrschaft Mühlenbach, etwa der beiden Dörfer Arenberg und Immendorf. Nur

mit den Ehrenbreitsteinern gab es am Anfang der Grenzbegehung am

Meerkatzbach Arger, weil, wann in gesagtem Bächelgen gefischet würde,

alsdann der Revier-Jäger solches nach Willkur ableite und Mercklich zu dem

Coblenzer Stadt-Eigentum übertreibe. Die zweite Teilstrecke von ca. 1,6 km

(13-15) verlief in etwa entlang dem seinerzeit gleichermaßen wiesenreichen

Moosbach und Raidelbach. Zu Beginn kam es mit Vertretern der

Ortsgemeinde und des Amtes Ehrenbreitstein ebenfalls zu Streitigkeiten, und

zwar unweit der Vereinigung von Moosbach und Meerkatzbach zum Mallendarer Bach, als Thällerseitts ein Wasser-Lauf

praetendiret würde, welcher Uns einen Teil der städtischer Wieß entziehe.

Diese Auseinandersetzung wurde vertagt und der Lauf der Bach bis zur anderweiten näheren Verfindbarung in

Status quo belassen. Mit den anderen Anrainern am Moosbach und Raidelbach bis zum Raidels Born (15), dem An diesem Zusammenfluss befand sich in mittelbarer Nähe ein Koblenzer

Stadtkronenstein (13); heute steht in unmittelbarer Nähe der nassauisch -

preußische Grenzstein 153. Von einer Ausnahme abgesehen, traten bei dieser

ersten Teilstrecke mit den Anrainern keine besonderen Probleme auf, weder

mit den Privateigentümern von Immendorf noch mit den Vertretern der

Herrschaft Mühlenbach, etwa der beiden Dörfer Arenberg und Immendorf. Nur

mit den Ehrenbreitsteinern gab es am Anfang der Grenzbegehung am

Meerkatzbach Arger, weil, wann in gesagtem Bächelgen gefischet würde,

alsdann der Revier-Jäger solches nach Willkur ableite und Mercklich zu dem

Coblenzer Stadt-Eigentum übertreibe. Die zweite Teilstrecke von ca. 1,6 km

(13-15) verlief in etwa entlang dem seinerzeit gleichermaßen wiesenreichen

Moosbach und Raidelbach. Zu Beginn kam es mit Vertretern der

Ortsgemeinde und des Amtes Ehrenbreitstein ebenfalls zu Streitigkeiten, und

zwar unweit der Vereinigung von Moosbach und Meerkatzbach zum Mallendarer Bach, als Thällerseitts ein Wasser-Lauf

praetendiret würde, welcher Uns einen Teil der städtischer Wieß entziehe.

Diese Auseinandersetzung wurde vertagt und der Lauf der Bach bis zur anderweiten näheren Verfindbarung in

Status quo belassen. Mit den anderen Anrainern am Moosbach und Raidelbach bis zum Raidels Born (15), dem

Abb. 5: Koblenzer Stadtkronenstein

Vertreter des Klosters Oberwerth und einigen Privateigentümern, gab es dagegen keinerlei Beanstandungen.

|

- Augster Wald (16-78)

- Der Koblenzer Stadtwald Augster Wald - zwischen Simmern, dem Montabaurer Markwald, Arzbach, Kadenbach,

Eitelborn und Neuhäusel gelegen - war ein partiell landwirtschaftlich genutzter Laubmischwald und verfügte über

eine Fläche von ca. 813 ha mit einem Umfang von ca. 21 km. 18

|

- 18 Karten - ohne den Westteil des Augster Waldes! - von [1800] im HHSTAW Abt. 3011 Nr. 82V (Franz Reifenberg = Abb. 6) und LHA

Ko Best. 702 Nr. 187 f. (Johann Peter Pasbach).

|

Abb.6: Ehemaliger Koblenzer Stadtwald Augster Wald, [1800]; Karte [ohne den bis fast

Simmern reichenden Westteil des Augster Waldes] von Franz Reifenberg Abb.6: Ehemaliger Koblenzer Stadtwald Augster Wald, [1800]; Karte [ohne den bis fast

Simmern reichenden Westteil des Augster Waldes] von Franz Reifenberg

-

- Die Grenzbegehung dem Hümmerich entlang wurde nach ca. 3,6 km bei einer in

einem Wießen Hang gelegenen Quelle, Raidels Born, ungefähr 140 m oberhalb

des Moosbaches unterbrochen. Die insgesamt 41 Teilnehmer gingen nunmehr

einen Berg (Hümmerich) hinunter zum Moosbach, dann über den Moosbach und

auf dem Weg von Moosbach entlang einem namenlosen Bächelgen den

gegenüberliegenden Berg hinauf bis zur Westseite des heute noch etwa 1 ha

großen, auf Simmerner Gemarkung befindlichen Deufels Wießgen, das auf zwei

Seiten von einem eindrucksvollen Hohlwegsystem umrahmt ist. Der ebenfalls im

Uhrzeigersinn erfolgende Grenzbegang des Augster Waldes (16-78) begann

also hier bei der Teufelswiese, im heutigen Walddistrikt Teufelswiese, am

Morgen des 13. Juni 1769. Hier endete er auch am Morgen des 15. Juni 1769.

Der erste Grenzstein des Augster Waldes (16) war nur ca. 100 m vom letzten

Grenzstein (78) entfernt! 19 Zunächst waren Auseinandersetzungen zwischen der

Stadt Koblenz und dem Coenischen Hofmann auf dem der kurtrierischen

Domänenverwaltung unterstehenden Vallerauer Hof, der in der Nähe des

heutigen bei Hillscheid gelegenen Josef- Kentenich-Hofs lag, zu klären. Auch mit dem Obermärker, der Stadt

Montabaur, sowie dem "Metternicher Müller" am Bierhaus bei Arzbach und nicht zuletzt mit der Ortsgemeinde

Kadenbach wegen eines nördlich von Kadenbach verlaufenden 2-5 m breiten Grenzgrabens mit Aufwurf nach der

Seite des Koblenzer Stadtwaldes gab es Reibungspunkte. Ansonsten verlief die Grenzbegehung des Augster

Waldes, zusammenfassend, wie folgt. 20 Dienstag, 13. Juni 1769: Beginn an der Westseite des Deufels

Wießgen, und zwar spätmorgens an einem heute noch gut erkennbaren Hohlweg (in unmittelbarer Nähe: 16), der

gewissermaßen als Ast" des Weges von Moosbach zunächst in Richtung Naturdenkmal "Dicke Buche" führte,

vorbei an der Marienstätterhecke genannt See; danach und bald wieder auf dem Weg von Moosbach - heute noch

zum Teil als Muldenhohlweg gut erkennbar - bis ungefähr zur Mitte des Grenzsaumes Nonnenheck/Halsloch, wo

erst zwischen 16 und 17 Uhr Mittag gemachet worden ist; weiter den Landt-Graben hinunter zum früher

Grundsbach genannten Kalter Bach bei der Spitzkehre der K[reisstraße] 115 (23) in mittelbarer Nähe der

Grundsmühle; darauf entlang dem Kalter Bach als grentzscheidender bach bis zur Vallerauer Hütte, dem soeben

aufgegebenen Landgasthaus Hüttenmühle, womit dann für Heute der Begang Beschlossen worden. Nachtlager in

Neuhäusel. Mittwoch, 14. Juni 1769: Beginn sehr früh am Morgen um 4.30 Uhr am Kalter Bach, dann diesen bachaufwärts

zum Hütten Weyer [Kalterbachstausee] und die steule Ansbach hinauf bis zum versumpften Quellbereich des

Alsbaches am Scheidts Born (26) in mittelbarer Nähe der Alarmstange"; hierauf entlang dem langen Grenzsaum

zum Montabaurer Markwald, über die B 49

|

- 19 Aufgrund der in gäng bzw. schritt im Protokoll der Grenzbegehung vom 13. bis 15. Juni 1769 (siehe Anm. 11) jeweils angegebenen

Entfernung zwischen zwei Koblenzer Stadtkronensteinen in Verbindung mit bekannten Entfernungen im Gelände habe ich für 1 gang

bzw. schritt ca. 0,80 m berechnet. Generell gilt, auch für den Gesamtumfang des ehemaligen rechtsrheinischen Koblenzer Stadtwaldes

von ca. 30 km: die Längenmessung von natürlichen Grenzen, beispielsweise der verschiedenen Grenzbäche des Augster Waldes, führt

zu ungenauen Ergebnissen, weil sich nicht jede Bachwindung berücksichtigen lässt. Es müssen also Glättungen und Vereinfachungen

vorgenommen werden, auf welchen dann die Längenmessung basiert (freundlicher Hinweis von Herrn Diplommathematiker Peter

Trumpp, Frankfurt am Main).

- 20 Zur Grenzbegehung des Augster Waldes im Einzelnen mit einer Bild Text-Dokumentation aller noch erhaltenen, wenn auch zum Teil

verfremdeten Koblenzer Stadtkronensteine - z. B. vor dem Neuhäuseler Gemeindehaus [69], im Landschaftsmuseum Westerwald in

Hachenburg [72]) - insgesamt 24 Abbildungen, siehe Trumpp (wie Anm. 10), S 70-77.

|

- - die gemeine Land-Strass = Montabäurer strass - und zwischen Dollmannsbach /

Langscheidsbach bis zum Kennelbach, der damals noch vor Arzbach erreicht wurde (44); schließlich nach

Arzbach längs des Kennelbaches und in Richtung Ortsgemeinde Kadenbach längs des Kadenbaches

(Bier-Häuser-Bach) - vorbei am Bierhaus, an der Ohle Müll bey Eydelborn und vorbei jeweils an einer Wiese des

Reichsgrafen von der Leyen und der Deutschordenskommende Koblenz - bis zum damals noch felder- und

wiesenreichen Mühlberg (Millmenich) bei Kadenbach; Unterbrechung, um daselbsten [Neuhäusel] das

Mittags-Mahl einzunehmen, und zwar nunmehr endlich mit den vier Vertretern von Montabaur, u. a. Bürgermeister

Johannes Hisgen und Stadtschreiber Peter Schaaf, auf die man bei der Landt-Strass (B 49) vergeblich 3

Viertel-Stund lang abgewartet hatte; schließlich vorbei an der Kleinmühle (Mühlchen) 21, unweit der Einmündung

des Binnbaches in den Kadenbach, bergaufwärts (51) quer über den Mühlberg und die Webbach (Wewig) zum

vom Limes geschnittenen Butterweg, wobei die Katenbächer Kabell außerhalb zur Linken blieb, und längs eines

Wildgrabens über die Montabäurer strass (B 49) zum späteren Forsthaus Eitelborn bei Neuhäusel (68):

Commissio endigte für heute den Begang und gienge über den so genannten Sau-Wald nacher Neuheusel zum

Nachts-Lager.

- Donnerstag, 15. Juni 1769: Oberlauf des in den Kalter Bach entwässernden Silberbaches (silber-fluß),

Krankenbörnchen und Forstarboretum bei Neuhäusel (73, damit endet die Abb. 6! 22), Halsloch / Eisenköppel,

Simmerner Wäldchen, welches der stadt Coblenz eigentümlich zugehöret; abschließend (ab der heutigen K 113)

wiederum auf dem Weg von Moosbach - heute ein klassischer Hohlweg mit Bäumen in seiner Mitte - bis zur

Westseite des Deufels Wießgen auf Simmerner Gemarkung. In unmittelbarer Nähe dieses Endes stand auch der

von 16 (Anfangsstein) ca. 100 m entfernte Schlussstein (78) der Koblenzer Stadtkronensteine des Augster

Waldes. Heute befindet sich unweit davon ein nassauisch-preußischer Walddistrikt-Grenzstein. Von hier hat mann

sich den Berg gang hinunter, wohe man den Vorbesagten Dienstag herauf gekommen, wiederum hinunter in den

grund [des Moosbaches] bis an die Raidels Bach und Von dar anderer seitts des Berg die Wießen hinaus

begeben und da selbsten den an schon gesagtem Dienstag begangenen und am Raidels Born stehenden

Cronen-Stein sub Numero 15 angetroffen.

|

- Hümmerich II (15-79-87-8)

- Nachdem nunmehr die Grenzbegehung des Augster Waldes (16-78), gegen Ende völlig problemlos gegenüber

den verschiedenen Anrainern, zum Abschluss gelangt war, konnte der Grenzbegang des Hümmerich vom

13. Juni 1769 (8-15) fortgesetzt und

|

- 21 In unmittelbarer Nähe stand eine alte Eiche, an deren Stamm ein Marienbild befestigt war (Bildches Eich). Einem im Jahre 1984 von

der Katholischen Jugend Arzbach auf dem Stamm einer benachbarten Fichte am Kadenbach befestigten Hinweistäfelchen ist u. a. zu

entnehmen: Als die Neuhäusler und Kadenbacher noch nach Arzbach in die Kirche mußten, hielten sie bei diesem Bild an und

sprachen ein kurzes Gebet. Die Gläubigen, die beim ersten Läuten die Stelle passierten, kamen noch rechtzeitig zum Gottesdienst.

Wer beim zweiten Läuten an diese kam,

traf nur noch rechtzeitig zum Frühschoppen am Bierhaus ein."

- 22 Der Skizze von Longard (siehe Anm. 4) liegt also die Abb. 6 des Augster Waldes zugrunde, der hier nur bis Neuhäusel und nicht

bis vor die Tore des westlich davon gelegenen Simmerns reicht.

|

- abgeschlossen werden (15-79-87-8). Die Wegstrecke der zweiten Hälfte des

Hümmerich vom Raidels Born (15) bis zum Ausgangspunkt am 13. Juni 1769 (8) betrug ca. 2 km. Sie führte,

wiederum im Uhrzeigersinn, quer über den seinerzeit noch teilweise mit Äckern und Wiesen bedeckten

Hümmerich (Raidelbachs Wies, Hundsbüsch Wiesse): zuerst den Berg

hinauf und an einem heute stark beschädigten Koblenzer Stadtkronenstein

(82) vorbei, so auf dem sogenanten Hunds-Busch stehet; dann den Berg

hinunter auf einem heute immer mehr zuwachsenden Waldweg bis zum

Areal eines Bundeswehr-Depots, damals zu den Deutschordenshecken

gehörend; schließlich nach einem Rechtsschwenk unter der sogenanten

Höh zur Meer-Katz zu, vorbei an dem - späteren - nassauisch-preußischen

Landesgrenzstein 155 mit u. a. der Inschrift I[MMEN]D[OR]F und

S[IMMER]N zur Räf-Kamps-Wieß auf den daselbst befindlich und Am

Anfang dieses Begangs mit Numero 8 bezeichneten Stadt-Cronen-Stein in

unmittelbarer Nähe des Meerkatzbaches und ungefähr 250 m bachaufwärts

von der Meerkatzbrücke entfernt. Vom Silberbach 72) bis zum

Meerkatzbach (8) war Anrainerin die Kommende Koblenz des Deutschen

Ordens,welche u. a. durch den Kommenden-Jäger Hans Michael

Embsbach und den Heckenschützen Caspar Sauerborn von Immendorf

vertreten war. Besondere Probleme an dieser relativ langen Grenze 23

zwischen der Stadt Koblenz und dem Deutschen Orden Abb.7: Koblenzer Stadtkronenstein 82/ 1769

Hümmerich (Raidelbachs Wies, Hundsbüsch Wiesse): zuerst den Berg

hinauf und an einem heute stark beschädigten Koblenzer Stadtkronenstein

(82) vorbei, so auf dem sogenanten Hunds-Busch stehet; dann den Berg

hinunter auf einem heute immer mehr zuwachsenden Waldweg bis zum

Areal eines Bundeswehr-Depots, damals zu den Deutschordenshecken

gehörend; schließlich nach einem Rechtsschwenk unter der sogenanten

Höh zur Meer-Katz zu, vorbei an dem - späteren - nassauisch-preußischen

Landesgrenzstein 155 mit u. a. der Inschrift I[MMEN]D[OR]F und

S[IMMER]N zur Räf-Kamps-Wieß auf den daselbst befindlich und Am

Anfang dieses Begangs mit Numero 8 bezeichneten Stadt-Cronen-Stein in

unmittelbarer Nähe des Meerkatzbaches und ungefähr 250 m bachaufwärts

von der Meerkatzbrücke entfernt. Vom Silberbach 72) bis zum

Meerkatzbach (8) war Anrainerin die Kommende Koblenz des Deutschen

Ordens,welche u. a. durch den Kommenden-Jäger Hans Michael

Embsbach und den Heckenschützen Caspar Sauerborn von Immendorf

vertreten war. Besondere Probleme an dieser relativ langen Grenze 23

zwischen der Stadt Koblenz und dem Deutschen Orden Abb.7: Koblenzer Stadtkronenstein 82/ 1769

- gab es nicht -

hierbei nichts zu erinnern.

|

- Nierental

- Nunmehr begaben sich die Vertreter der Stadt Koblenz zur damaligen Emser Landstraße, und zwar über den

Fahr- und Fuhrweg, zwischen dem gemeinschaftlichen Niederberger Kirchspielwald und der Deutschordensheck

(Teutsch-Ordens-commendwaldung und -Hecken) 24, vorbei an den späteren nassauisch-preußischen

Landesgrenzsteinen 157 und 158. Grenzstein

|

- 23 Zur Grenzziehung mit eingezeichneten Deutschordens-Grenzsteinen siehe LHA Ko Best. 702 Nr. 13794 (Charte von dem Domanial

Wald Deutschordensheck mit Lage der Meerkatzbrücke, 1829).

- 24 Vgl.im einzelnen HHSTAW Abt. 212 Nr. 11992 (Grenzregister und Grenzprotokolle von den Domanialwaldungen in der Oberförsterei

Hillscheid. Generelle Grenzbeschreibung der Distrikte Oberwerther Wäldchen, Deutschordensheck und Hümmerich, 1846).

|

Abb.8: Ehemaliger Koblenzer Stadtwald Nierental (Kartenausschnitt,

Johann Fuchs),1837. Abb.8: Ehemaliger Koblenzer Stadtwald Nierental (Kartenausschnitt,

Johann Fuchs),1837.

- 157 ist heute nicht mehr vorhanden; er befand sich östlich

der Meerkatzbrücke und trug u. a. die Inschrift U[RBA]R =

Urbarer Wald. Grenzstein Nr. 158 ist heute noch unweit des

Nordrandes von Bahn 15 des Golfplatzes Denzerheide

erhalten; er trägt u. a. die Inschrift N[IEDE]R[BER]G -

Niederberger Wald. Die heute streckenweise mit kratzigen

Dornbüschen und stachligen Wildrosen überzogene Alte

Emser Landstraße, welche von dem Dahl- Ehrenbreitstein

auff Ems gehet 25, verlief auf einer Strecke von ca. 800 m,

hier zum Teil recht gut nachweisbar, in etwa entlang dem

Waldrevier Nierental (Nörren-Thall 26), welches ca. 3 km

(einen guten streich bzw. fast eine halbe Stunde) vom

Hümmerich entfernt, abgesonderet und als ein besonderes

städtisches Eigentum umgegränzet ist. Bei dem Nierental mit lediglich ca. 30 ha Fläche und ca. 3 km Umfang

handelte es sich um den kleinsten Teil des ehemaligen rechtsrheinischen Koblenzer Stadtwaldes. 27

|

- 25 Zum Verlauf der Alten Emser Landstrasse auf Embs durch den coblentzer Wald im nähren Dahl siehe Grundriss der Markscheidung

des hochgräflich von Metternichischen Dinster-Hofs und mehrerer dazugehöriger Felder und Wiesen [1800] im Privatarchiv Volker

Sabel, Arzbach, und Charte über denjenigen Teil des Emser Markwaldes, Eichwald genannt, 1821 (LHA Ko Best. 702 Nr. 7431).

- 26 Wie in der Hillscheider Gemarkung das frühere Hahnstal Hanechesdal Vallerawer Bach Grunds Bach Kalter Bach) auf den

benachbarten Hahnsberg verweist und umgekehrt, so beziehen sich analog aufeinander das Nörren-Thall und der benachbarte

Nörrenberg, seinerzeit auch Nörr oder Nirr genannt (heute Nörrberg). Norr = kahler, nackter Fels; felsiger Ackerboden; dünne Acker-

schicht; nach Heinrich Dittmaier: Rheinische Flurnamen. Bonn 1963, S. 215.

- 27 Kartenausschnitt von 1837 im LHA Ko Best. 702 Nr. 7434, I (Johann Fuchs); vgl. dazu HHSTAW Abt. 3011 Nr. 3525V

(Wirtschaftskarte von der Königlichen Oberförsterei Neuhäusel, 1882).

|

-

Schon Spindler 28 kannte 1925 nicht mehr den genauen Grenzverlauf des historischen Nierentals bis 1803, vor

allem, was die Nordwestgrenze in der der Alten Emser Landstraße benachbarten Brückwiese angeht.  Wegen der

zahlreichen Eingriffe in die Landschaft - im Zusammenhang mit der Errichtung des

Golfplatzes Denzerheide in den Jahren 1928-1930, der land- / forstwirtschaftlichen

Nutzung der Brückwiese im Zeitraum 1944-1956 (Schafhalter Wunderlich, Gräflich von

Schaesbergsche Forstbaumschulen 29) und dem Bau des Autobahn- zubringers von

Neuhäusel bzw. Arenberg ( Südtangente") in den 1980er Jahren - ist in der

Zwischenzeit die Realprobe im Gelände erschwert worden. Doch ein überraschender

Fund eines Koblenzer Stadtkronensteins im Grenzbereich Alte Emser Landstraße /

Nierental am 13. Dezember 1998 konnte die räumliche Spannung zwischen dem im

Protokoll vom 15. Juni 1769 überlieferten historischen Nierental - damals ein

Laubmischwald mit Eichen, Buchen, Haßel und Hainbuchen - und der heute konkret

erfahrbaren Landschaft mit der Bezeichnung Nierental weitgehend auflösen. Das

wenigstens im Jahr 1769 im Ganzen problemfreie 30Ganggeleit des Nierentals,

wiederum im Uhrzeigersinn, begann in der so genanten Brück-Wieß, also am

nordöstlichen Rande der heutigen Bahn 4 des Golfplatzes Denzerheide, wo die

Panzerstraße und der Wanderweg G 2a zusammentreffen, unweit des nassauischen

Steines 49 31 Abb.9: Koblenzer Stadtkronenstein 88/1769

("Dreiländereck" Nierental-Urbarer Wiesen-Eitelborner Wiesen). Anwesend in der Brückwiese waren zu Beginn die beiden Anrainer: einerseits die Vertreter des

kurtrierischen Amtes Ehrenbreitstein |

- 28 Spindler (wie Anm. 8), S 11.

- 29 Einschlägiger Schriftwechsel Mai 1947-Juni 1959, nebst Handskizze des Golfplatzes Denzerheide mit Brückwiese vom 25.

November 1947, in LHA Ko Best. 443 Nr. 1273.

- 30 Vgl. dagegen den sich bis 1789 erstreckenden Schriftwechsel, das stürmische und einseitige mithin illegale Verfahren des

stadtmagistrats zu Koblenz bei Begehung [am 28. September 1787] Ihrer an der Vogtei Emßer Gränze gelegenen stadtgemark

betreffend, in HHSTAW Abt. 172 Nr. 4362 und HHSTAW Abt. 355, Nr. 53, 94b, 95 sowie in LHA Ko Best. 1C Nr. 2179; diesen

Schriftwechsel habe ich ausgewertet in meinem Beitrag: Emser Händel. Zur Grenzziehung und -markierung des ehemaligen

rechtsrheinischen Koblenzer Stadtwaldes im 18. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Nierentals. In: Archiv und

Geschichte. Festschrift für Friedrich P. Kahlenberg. Hrsg. von Klaus Oldenhage, Hermann Schreyer u. Wolfram Werner Düsseldorf

2000 (Schriften des Bundesarchivs 57), S. 444-452.

- 31 Vgl. dazu im Einzelnen das im März 1837 von Johann Fuchs erstellte Grenzprotokoll über das Nierental in LHA Ko Best. 537,48 Nr.

23 (mit drei Teilbeschreibungen und -skizzen der nassauischenGrenzsteine 1/2-24/25, 25/26-46/47 und 47/48-56/1).

|

und des zum Teil landwirtschaftlich genutzten Oberen Kirchspielwaldes

(Niederberg, Urbar 32), die sich gleich nach der Begutachtung des Grenzsteines

88 -für richtig anerkannt - wieder entfernten; andererseits die Vertreter der

ebenfalls angrenzenden Herrschaft Sporkenburg (von Metternich zu Winneburg

und Beilstein mit dem Dorf Denzerhaid und Streubesitz innerhalb der Emser

Gemarkung) 33, die bis Grenzstein 90 zugegen blieben. In der Brückwiese befand

sich der Koblenzer Stadtkronenstein 88 mit den Jahreszahlen 1718, 1722, 1740,

1749, 1759, 1769, 1779 und 1787. Dieser Stein wurde im Zusammenhang mit

dem Bau des Golfplatzes in den Jahren 1928-1930 unter vermodertem Laub

gefunden und danach umgebettet. 34 Etwa 130 m vom Grenzstein 88 entfernt

stand Grenzstein 89, wohl - zwischen der heutigen Weggabelung Reitweg/

Wanderweg G 2 und dem nassauischen Stein 51 aus dem Jahre 1837 35, also in

unmittelbarer Nähe der Alten Emser Landstraße; und ohngefehr 7 schritt [ca. 6 m]

befande sich der hochgräflich Metternichische Burg-Friedens-Stein 36 Es folgten

in Abständen von ca. 250 m und ca. 550 m - die Grenzsteine 90 und 91, und des zum Teil landwirtschaftlich genutzten Oberen Kirchspielwaldes

(Niederberg, Urbar 32), die sich gleich nach der Begutachtung des Grenzsteines

88 -für richtig anerkannt - wieder entfernten; andererseits die Vertreter der

ebenfalls angrenzenden Herrschaft Sporkenburg (von Metternich zu Winneburg

und Beilstein mit dem Dorf Denzerhaid und Streubesitz innerhalb der Emser

Gemarkung) 33, die bis Grenzstein 90 zugegen blieben. In der Brückwiese befand

sich der Koblenzer Stadtkronenstein 88 mit den Jahreszahlen 1718, 1722, 1740,

1749, 1759, 1769, 1779 und 1787. Dieser Stein wurde im Zusammenhang mit

dem Bau des Golfplatzes in den Jahren 1928-1930 unter vermodertem Laub

gefunden und danach umgebettet. 34 Etwa 130 m vom Grenzstein 88 entfernt

stand Grenzstein 89, wohl - zwischen der heutigen Weggabelung Reitweg/

Wanderweg G 2 und dem nassauischen Stein 51 aus dem Jahre 1837 35, also in

unmittelbarer Nähe der Alten Emser Landstraße; und ohngefehr 7 schritt [ca. 6 m]

befande sich der hochgräflich Metternichische Burg-Friedens-Stein 36 Es folgten

in Abständen von ca. 250 m und ca. 550 m - die Grenzsteine 90 und 91,

Abb.10: Burgfriedensstein der Herrschaft Sporkenburg am Nierental,

heute vor dem Golfhotel in Eitelborn, Ortsteil Denzerheide.

|

- 32 Zur mit dem Vertrag vom 22. April 1768 abgeschlossenen Teilung des gemeinschaftlichen Niederbergerr Kirchspielwaldes in den

Oberen Kirchspielwald (Niederberg und Urbar) und den Niederen Kirchspielwald (Dahl-Ehrenbreitstein) siehe StAK 655,10 Nr. 91 (Der

Wald der Gemeinde Ehrenbreitstein, 1768-1818) und ebd. Nr. 968 (Waldprotokolle der Gemeinde Ehrenbreitstein, 1768-1779). In den

Grenzbegehungen vom September und Oktober 1768 (mit trommel, pfeiffen und Blasenden , waldhörnern [...] in beyseyn der Jugend [.1

unter offenem himmel und freyer Wiesen gedanzet) wurde diese Teilung auch durch Wappen- und Lauffersteine dokumentiert, und zwar

Sub Signo: D.E. Dahl-Ehrenbreitstein, V.N.B = Niederberg und Urbar (ebd., Nr. 968).

- 33 Vgl. dazu HHSTAW Abt. 212 Nr. 8336 und LHA Ko Best. 332 Nr. 1463 (jeweils Skizze [zuverläßiger handriß] von Heinrich Jäger

über die Grenze der Herrschaft Sporkenburg, 1804, mit der seinerzeit weiter nach Westen reichenden, den Bereich der Herrschaft Sporkenburg

berührenden Emser Gemeinds Waldung). Zu den Grenzstreitigkeiten zwischen der Herrschaft Sporkenburg und der Ortsgemeinde

Eitelborn siehe HHSTAW Abt. 112, Eitelborn Nr. 4.

- 34 Abgebildeter Koblenzer Stadtkronenstein 88 - heute auf dem Vorplatz vor der Freitreppe des Golfhotels in Eitelborn, Ortsteil

Denzerheide, stehend - als Bruckwiß der stein in LHA Ko Best. 702 Nr. 6126 (Haus Mühlenbach und Umgebung zwischen Montabaur

und Ehrenbreitstein, lavierte Federzeichnung, 1578); siehe dazu auch Grundriss der Markscheidung (wie Anm. 25)

- 35 Analog zu Stein 49 (wie Anm. 31).

- 36 Zum viereckig gehauenen Burgfriedestein der Herrschaft Sporkenburg mit der Beschriftung BURG FRJDT - heute auf dem Vorplatz vor der Freitreppe des Golfhotels in Eitelborn, Ortsteil Denzerheide - siehe Grundriss der Markscheidung (wie Anm. 25) und Heinz

Schüler: Grenzsteine des Stadtkreises Koblenz. Stumme Zeugen der Heimatgeschichte. Koblenz 1981, S 55. Weitere

Burgfriedenssteine im Kur- und Stadtmuseum Bad Ems und im Gewahrsam der Ortsgemeinde Eitelborn. Zur Funktion dieser

Grenzsteine siehe Staatliches Zentralarchiv in Prag: Familienarchiv Metternich, Altes Archiv (SUA: RAM) Best. A Nr. 5466.

|

- Abb. 11: Koblenzer Stadtkronenstein 90/1769.

die beiden letzten Koblenzer Stadtkronensteine (Grenzsteine)

sowohl des Nierentals als auch des ehemaligen rechtsrheinischen

Koblenzer Stadtwaldes. Stein 90 37 mit den Jahreszahlen 1688,

1722, 1740, 1749, 1759, 1769, 1779 und 1787 stand oberhalb der

Emser strass und noch vor dem nassauischen Stein 53. Hinzu

kamen hier als neue Anrainer die Vertreter der gemeinsamen

Herrschaft der Vogtei Ems (Nassau-Oranien, Hessen-Darmstadt)

und blieben zugegen bis zur Einmündung eines heute namenlosen

Baches in den Fachbach. Ab dem nunmehr unterhalb der Alten

Emser Landstraße und unweit des nassauischen Steins 7

befindlichen Koblenzer Stadtkronenstein - dicht an der Landstrass an

der Rippe 38 des Bergs ... zeiget gerad den Berg hinunter in das

Mauß-Loch 39 - ist, mit Ausnahme der letzten hundert Meter in der

Brückwiese, die weitere Grenzlinie gesichert, weil nunmehr zwei

Bäche eine natürliche Grenze bilden. Vorerst, nach einem Rechtsschwenk, auf ca. 750 m die beiden letzten Koblenzer Stadtkronensteine (Grenzsteine)

sowohl des Nierentals als auch des ehemaligen rechtsrheinischen

Koblenzer Stadtwaldes. Stein 90 37 mit den Jahreszahlen 1688,

1722, 1740, 1749, 1759, 1769, 1779 und 1787 stand oberhalb der

Emser strass und noch vor dem nassauischen Stein 53. Hinzu

kamen hier als neue Anrainer die Vertreter der gemeinsamen

Herrschaft der Vogtei Ems (Nassau-Oranien, Hessen-Darmstadt)

und blieben zugegen bis zur Einmündung eines heute namenlosen

Baches in den Fachbach. Ab dem nunmehr unterhalb der Alten

Emser Landstraße und unweit des nassauischen Steins 7

befindlichen Koblenzer Stadtkronenstein - dicht an der Landstrass an

der Rippe 38 des Bergs ... zeiget gerad den Berg hinunter in das

Mauß-Loch 39 - ist, mit Ausnahme der letzten hundert Meter in der

Brückwiese, die weitere Grenzlinie gesichert, weil nunmehr zwei

Bäche eine natürliche Grenze bilden. Vorerst, nach einem Rechtsschwenk, auf ca. 750 m

-

|

- 37 Obwohl nur noch ca. 10 cm (an einer Ecke) über das Erdreich herausragend, wurde er dennoch am 13. Dezember 1998 in einem

praktisch unzugänglichen Waldstück unweit von Bahn 2 des Golfplatzes Denzerheide gefunden, und zwar etwas oberhalb der hier

unschwer nachweisbaren Alten Emser Landstraße am Rande eines Muldenhohlweges. In der Zwischenzeit, durch Steinraub abhanden

gekommen, wurde mir Stein 90 im November 1999 von anonymer Seite vor die Haustür gelegt(!). Er befindet sich nunmehr in der

gesicherten Obhut der Steinsammlung (Lapidarium) des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Denkmalpflege, Archäologische

Denkmalpflege, Amt Koblenz, auf der Festung Ehrenbreitstein.

- 38 Rippe = Erhöhung zwischen zwei Tälern, Bergrippe: nach Dittmaier (wie Anm. 26), S. 248. Die beiden Täler werden gebildet von

einem namenlosen Bach, der nach ca. 750 m in den Fachbach mündet, sowie einem weiteren namenlosen Bach, der nach ca. 200 m in

den soeben erwähnten namenlosen Bach mündet. Die Rippe des Bergs ist noch heute gut erkennbar!

- 39 Mausloch = Stelle, wo viele Mäuse sind: nach Dittmaier (wie Anm. 26), S 200.

|

- Abb.12: Grenzstein des Oberen Kirchspielwaldes (Niederberg und Urbar)

bachabwärts: ein heute namenloser Bach (Mauß -Bach) bis zur Mündung in den

Fachbach, wo ein nassauischer Grenzstein steht; darauf - nach einem erneuten

Rechtsschwenk und nunmehr begleitet von neuen Anrainern, den Vertretern des

kurtrierischen Amtes Ehrenbreitstein und der Ortsgemeinde Niederlahnstein - auf ca. bachabwärts: ein heute namenloser Bach (Mauß -Bach) bis zur Mündung in den

Fachbach, wo ein nassauischer Grenzstein steht; darauf - nach einem erneuten

Rechtsschwenk und nunmehr begleitet von neuen Anrainern, den Vertretern des

kurtrierischen Amtes Ehrenbreitstein und der Ortsgemeinde Niederlahnstein - auf ca.

- 1150 m bachaufwärts: der Fachbach (BrückWieß-Bächelgen). Dort, wo der

namenlose Bach in den Fachbach mündet, ist die südwestlichste Stelle des in einer

Urkunde vom 13. Februar 959 beschriebenen Zehntbezirks der Urpfarrei Humbach

(Montabaur)! 40 Wie schon der Beginn dieser Grenzbegehung, so ist auch ihr

Schluss nicht ganz gesichert: bis auf den Fuhr-Weeg an der so genannten

BrückWies, mit dem späteren nassauischpreußischen Grenzstein 159 41, und nach

einem nochmaligen Rechtsschwenk mit auf seit Lassung derer freyh[errl[ichen] Von

Hohen- feldischen Wießen und anderer Eigentümer, beispielsweise der Herrschaft

Mühlenbach 42, bis zum Stein bei der "Bruckwiese" 43, dem Stein 88, wo die

Grenzbegehung des Nierentals begann und auch endete. Und wurde sofort der Gränz-Begang beschlossen und

das Mittags-Mahl zu Arenberg eingenommen.44

|

- 40 Thomns Trumpp: Bäche als Grenzen und Grenzen als Bäche. Die Beschreibung der Ränder des Zehntbezirks der Urpfarrei

Humbach (Montabaur) in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Alte Ansichten und neue Erkenntnisse. In: Jahrbuch für westdeutsche

Landesgeschichte 26 (2000), S. 9-34, hier S 27.

- 41 Zur nassauisch-preußischen Grenze in diesem Bereich siehe HHSTAW Abt. 220 Nr. 3956 (Grenzprotokoll, 1846, zwischen dem

Königreich Preußen und dem Herzogtum Nassau, und zwar auf den Gemarkungsgrenzen zwischen den Gemeinden Urbar, Arenberg,

Arzheim, Horchheim und Niederlahnstein). Der nassauisch-preußische Grenzstein 159 wurde vor kurzem, weil

- stark gefährdet, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Forstamt Nassau (Forstrevier Bad Ems) vom Kur- und Stadtmuseum Bad

Ems übernommen.

- 42 Zu dem früher in mittelbarer Nähe des nordwestlichen Randes von Bahn 4 des Golfplatzes Denzerheide gelegenen (und heute

unweit davon - hinter einer Leitplanke der Südtangente" - noch vorhandenen) Grenzstein der Herrschaft Mühlenbach mit der Aufschrift

1589 ORM (Vorderseite) und VB (Rückseite [1589 gesetzt, Otto von Roolshausen, Grenze zum Urbarer Wald] siehe Arnold Mies Alte

Denkmäler von Arenberg. In: Arenberg genannt Roter Hahn". Ein Heimatheft als Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues der

kath. Volksschule Arenberg. Herausgegeben von der Gemeinde Arenberg und der katholischen Volksschule Arenberg. Neuwied 1965,

S. 58-62, hier S. 60. Unweit des Koblenzer Stadtkronensteins 88 befindet sich ein

- neuerer Grenzstein des ehemaligen Oberen Kirchspielwaldes mit der Aufschrift (jeweils Vorder- und Rückseite) N & U [Niederberger

und Urbarer Wald].

- 43 Theresia Zimmer: Eine Karte der Herrschaft Mühlenbach aus dem Jahre 1578. In: Heimatkalender 1958 für den Landkreis

Koblenz, S. 56-58, hier: S. 57

|

- Meine Darlegungen und Bemerkungen zur Grenzbegehung seitens der Stadt Koblenz im Kurfürstentum Trier

entlang dem ehemaligen rechtsrheinischen Koblenzer Stadtwald - vom 13. Juni 1769, 4.30 Uhr in der Früh unweit

von Immendorf, bis zum 15. Juni 1769 gegen Mittag mit einer zweimaligen Übernachtung in Neuhäusel und einem

Abschlussessen in Arenberg - sind nicht als gedankliche Anhängsel zu einer Stadt- oder gar

Staatsgeschichtsschreibung zu verstehen. Auch wenn heute viel von der weltweiten Globalisierung und

Internationalisierung der Märkte gesprochen wird, so lässt sich dessen ungeachtet doch erfreulicherweise wieder

ein verstärkter Wunsch nach einer regionalhistorischen Verankerung erkennen. Meine Ausführungen sollen dazu

dienen, die Region als Raum "kultureller Identität" zu bestätigen und aufzuwerten.

|

bb.1 Die drei Teile des

ehemaligen

rechtsrheinischen

Koblenzer Waldes:

Hümmerich; Augster Wald

und Nierental (jeweils

Vogelperspektive und

Abweichung von der

Nordrichtung, [1769].

bb.1 Die drei Teile des

ehemaligen

rechtsrheinischen

Koblenzer Waldes:

Hümmerich; Augster Wald

und Nierental (jeweils

Vogelperspektive und

Abweichung von der

Nordrichtung, [1769].