Das

Arenberger Lapidarium

1137 Jahre nach der Schenkungsurkunde

Ludwig des Deutschen im Jahre 868

Konrad

Weber am 01. Juli 2005

Vorwort:

Ein

Lapidarium (lat. Lapis Stein) ist ein Steinmuseum. Darin zeigen

wir sogenannte Findlinge, die durch Baumaßnahmen, Holzrücken

im Wald oder Ausackern ausgeworfen wurden. Die Steine stammen

aus verschiedenen Jahrhunderten und sind mit der Arenberger

Geschichte eng verbunden. Nach zweijähriger Vorbereitungszeit

sind nunmehr alle Hindernisse ausgeräumt. An markanter und

leicht zugänglicher Stelle haben wir unter der Trägerschaft

des VVVAI am 1. Juli 2005 mit den ersten Steinsetzungen begonnen.

Im Vordergrund steht für uns zum Einen die Kleindenkmäler aus

grauer Vorzeit der Nachwelt zu erhalten und zum Anderen, die

mit den Grenzsteinen verbundene Geschichte wach zu halten.

Ganz

besonderer Dank für die tatkräftige Unterstützung des Projektes

gilt Herrn Hermann Marx und meinem Bruder Ludolf Weber, die

mir geholfen haben die Steine in Wald und Flur zu bergen und

an Ort und Stelle einzubetonieren. Ganz besonderen Wert lege ich

auf die Feststellung, keinen der hier gezeigten Grenzsteine

ausgegraben zu haben.

Das Schild am Lapidarium wurde am

5. April 2006 aufgestellt.

Die Sammlung ist mittlerweile

auf 29 Exemplare angewachsen (Stand September 2011).

Die mit KP und HN bezeichneten Steine in der oberen

Reihe markierten die ehemalige Staatsgrenze zwischen dem Königreich

Preussen und dem Herzogtum Nassau, dem entsprechen die eingehauenen

Initialen KP und HN auf der Vorder- bzw. Rückseite des Steines.

Der Volksmund hatte damals sehr schnell die Initialen umgedeutet:

" Knappe Portionen" bei den Preussen und "Herrlich

und Nobel" in Nassau. Geborgen wurde der Stein am Do.

11. August 2005. Der ehemalige Standort war im Wald beim Schafstall

in der Nähe der Bahn 14 des Golfplatzes. Er wurde offenbar

beim Holzrücken ausgeworfen. . Sein Pendant stand am Bach bei

den "Niederberger Wiesen" und wurde am 3. Sept. 2005

geborgen.

Die mit KP und HN bezeichneten Steine in der oberen

Reihe markierten die ehemalige Staatsgrenze zwischen dem Königreich

Preussen und dem Herzogtum Nassau, dem entsprechen die eingehauenen

Initialen KP und HN auf der Vorder- bzw. Rückseite des Steines.

Der Volksmund hatte damals sehr schnell die Initialen umgedeutet:

" Knappe Portionen" bei den Preussen und "Herrlich

und Nobel" in Nassau. Geborgen wurde der Stein am Do.

11. August 2005. Der ehemalige Standort war im Wald beim Schafstall

in der Nähe der Bahn 14 des Golfplatzes. Er wurde offenbar

beim Holzrücken ausgeworfen. . Sein Pendant stand am Bach bei

den "Niederberger Wiesen" und wurde am 3. Sept. 2005

geborgen.

Der mit CT bezeichnete Stein stand auf der gleichen

Grenze, allerdings unter anderer Herrschaft. CT steht für Kur-Trier

(Chur-Trier), die Rückseite ist mit NW (Fürstentum Nassau-Weilburg),

der Jahreszahl 1788 und der Nr. 24 (Z4) beschriftet. Der Stein

wurde ein Jahr vor der französichen Revolution (1799) gesetzt,

ist stark beschädigt und wurde von uns kunstvoll mit einem

Basaltsockel versehen. Den CT/NW-Stein hat Herr Dieter Westerberg

vor Jahren im Wald gefunden. Der ehemalige Standort ist nicht

bekannt. Dankenswerter Weise stellte er uns kürzlich den sehr

seltenen Stein zur Verfügung, eine nachahmenswerte Geste, zu

der ich auch andere Arenberger, die Findlinge im Garten haben,

ermuntern möchte.

Der mit CT bezeichnete Stein stand auf der gleichen

Grenze, allerdings unter anderer Herrschaft. CT steht für Kur-Trier

(Chur-Trier), die Rückseite ist mit NW (Fürstentum Nassau-Weilburg),

der Jahreszahl 1788 und der Nr. 24 (Z4) beschriftet. Der Stein

wurde ein Jahr vor der französichen Revolution (1799) gesetzt,

ist stark beschädigt und wurde von uns kunstvoll mit einem

Basaltsockel versehen. Den CT/NW-Stein hat Herr Dieter Westerberg

vor Jahren im Wald gefunden. Der ehemalige Standort ist nicht

bekannt. Dankenswerter Weise stellte er uns kürzlich den sehr

seltenen Stein zur Verfügung, eine nachahmenswerte Geste, zu

der ich auch andere Arenberger, die Findlinge im Garten haben,

ermuntern möchte.

Weiter ist ein Ensemble von H&M (Helff &

Meister) Grenzsteinen zu sehen; Findlingen aus der Arenberger

Gemarkung, die alle um 1825 gesetzt wurden. Die Maklerfirma

Helff&Meister in Koblenz hatte große Teile des ehedem Herford´schen

Besitzes in Arenberg den Nachfahren der Helfensteiner (von

Wrede) um 1825 abgekauft und danach mit insgesamt 149 Grenzsteinen

eingegrenzt. Die H&M-Grensteine sind in der Arenberger

Gemarkung, auf dem Hannarsch, auf der Weidwiese, im Wald, im

Dellenstück und sogar bis zum Mühlenbacherhof und den zugehörigen

Feldern zu finden.

Der Stein Nr. 72 (Foto) wurde im

Frühjahr 2003 am "Bildstöckchen" beim Holzrücken

ausgeworfen, kurz danach aufgefunden und sofort gesichert.

Der H&M-Stein Nr. 73 fiel dem Bau der Gasleitung

(Ringleitung) durch die EVM zum Opfer. Er stand ursprünglich

unten am Weg vom Bildstöckchen zur "Schmalbach" und

wurde 2004 unter Laub und Totholz gefunden und im April 2005

geborgen.

Die H&M-Steine 80 und 83 hatten das gleiche

Schicksal, auch diese wurden beim Bau der Gasleitung gerodet.

Sie standen früher an dem steilen Waldweg aus der "Schmalbach"

zu den Fuchsbauten, etwa 150 mtr. auseinander. Auch diese Steine

wurden im April 2005 geborgen.

Der H&M-Stein Nr.

87 wurde 2004 auf dem Dellenstück ausgeackert.

Der H&M-Stein

Nr. 111 wurde 2003 im Wald an der Weidwiese bei Rodungsarbeiten

ausgeworfen.

Daneben steht ein H&M-Grenzstein mit

der Nr. 88, dem das Leben arg zugesetzt hat. Dieser Stein war

in einem Haus eingemauert und bei dessen Abriß kam er als Torso

zum Vorschein. Ein negatives Beispiel, wofür Grenzsteine herhalten

mussten. Der Nr. 88 zufolge dürfte er ehedem auf dem Dellenstück

gestanden haben.

Der stark beschädigte H&M-Stein mit der Nr. 116 stand ursprünglich im Waldstück südlich der Weidwiese. Er wurde bei der Holzernte stark beschädigt und ausgeworfen. Am 14. März 2007 wurde der Stein ins Lapidarium gesetzt. Die Nr. 128 stand ursprünglich in der Schmalbach und wurde unter Laub und Totholz ausgeworfen aufgefunden und im April 2009 gesichert. Erst am 17. April 2010 wurde der H&M Stein ins Lapidarium eingesetzt.

Ein

sogenannter "Läufer"; ein Stein, der zwischen zwei

Hauptsteinen stand, wurde am Weg vom Dellenstück zum Bildstöckchen

gefunden. Er fiel Rodungsarbeiten zum Opfer und wurde am 28,

Sept. 2005 geborgen.

Ein

sogenannter "Läufer"; ein Stein, der zwischen zwei

Hauptsteinen stand, wurde am Weg vom Dellenstück zum Bildstöckchen

gefunden. Er fiel Rodungsarbeiten zum Opfer und wurde am 28,

Sept. 2005 geborgen.

Die Initialen CF deuten auf Frank von Cronenburg

hin. Dieser hatte Merga von Helfenstein geheiratet. Merga (Margarete)

starb am 15. April 1471. Ihr Grabmal aus rotem Sandstein befindet

sich in der Kastorkirche in Koblenz (Südseite). Der Stein weist

sehr schwere Schäden eines Pflugschares auf der rechten Seite

im Bereich des Buchstabens F auf. Deshalb ist hier auch eine

Fehldeutung möglich.

Die Initialen CF deuten auf Frank von Cronenburg

hin. Dieser hatte Merga von Helfenstein geheiratet. Merga (Margarete)

starb am 15. April 1471. Ihr Grabmal aus rotem Sandstein befindet

sich in der Kastorkirche in Koblenz (Südseite). Der Stein weist

sehr schwere Schäden eines Pflugschares auf der rechten Seite

im Bereich des Buchstabens F auf. Deshalb ist hier auch eine

Fehldeutung möglich.

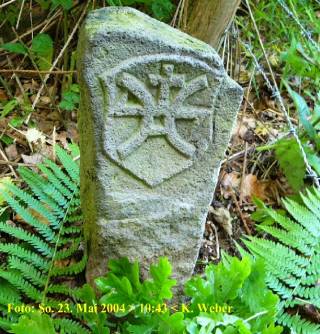

Bemerkenswert ist das runenartige

Zunftzeichen des Steinmetzes

Der Stein wurde ausgeackert, im Frühjahr 2008 geborgen und am Sa. 30. August 2008 ins Lapidarium eingestellt.

Der

Wappenstein wurde 2004 ausgeworfen unter Totholz und Brombeergestrüp

im Waldersdorf gefunden und am 28. Sept. 2005 geborgen. Das

kunstvoll ausgearbeitete Wappen zeigt das St. Eustachius-Symbol

mit querliegender Wolfsangel und begrenzte mutmaßlich einen

Jagdbezirk.

Der

Wappenstein wurde 2004 ausgeworfen unter Totholz und Brombeergestrüp

im Waldersdorf gefunden und am 28. Sept. 2005 geborgen. Das

kunstvoll ausgearbeitete Wappen zeigt das St. Eustachius-Symbol

mit querliegender Wolfsangel und begrenzte mutmaßlich einen

Jagdbezirk.

Der Stein dürfte

aus dem 16/17. Jhdt. stammen. Noch mein Großvater wußte (um

1927) von vier gleichen Grenzsteinen zu berichten, die

ehedem im Waldersdorf standen. Trotz intensiver Suche vor Ort,

konnten wir kein weiteres Exemplar mehr finden.

Im

Sommer 2010 wurde ein weiteres Exemplar in sehr gutem Zustand von Thomas

Schneider aus der Silberstraße beim Mähen im Waldersdorf entdeckt, er hörte ein

ratschendes Geräusch als das Mähwerk darüber fuhr. Der Stein ragte nur

mit seiner Kante kurz aus dem Boden und blieb im oberen Teil

unversehrt. Am Mo. 4. Oktober 2010 wurde das edle Fundstück ins Lapidarium

eingesetzt.

Der

Koblenzer Stadtkronenstein stand ursprünglich in der Meerkatz

in Bachnähe. Das Stadtvermessungsamt Ko. hat den Stein

am 9. Nov. 2007 ersetzt und die Genehmigung zum Umbetten in

das Arenberger Lapidarium erteilt. Mein Bruder Ludolf und ich

haben den Stein dann am 13. Nov. 2007 geborgen. Der Stein

musste erst aufwändig und mit hohen Zeitaufwand mühsam gereinigt

werden, (er war mit weißer Farbe zugekleistert). Am Sa. 30.

August 2008 wurde der 100 Kilo schwere Stein von Ludolf Weber,

Hermann Marx und Stefan Ludwig ins Arenberger Lapidarium eingesetzt.

Neben der filigran herausgearbeiteten Stadtkrone, dem Koblenzer

Stadtwappen, steht rechts und links die Jahreszahl der Steinsetzung

1718. Die Grenzbegänge, die mit grossem Gefolge und Aufwand in etwa

zehnjährigem Rhytmus stattfanden, sind an Ort und Stelle durch

einen Steinmetz mit der Jahreszahl dokumentiert worden. Neben

1740 ist noch 1749, 1759 und unten etwas unleserlich 1769 zu

entziffern. Auf der rechten Seite sind noch zwei weitere Jahreszahlen,

nämlich 1787 und 179X eingetragen. Die letzte Ziffer ist abgeschlagen

und nicht mehr lesbar, vermutlich 1798.

Im Jahr 1802 verlor

die Stadt Koblenz im Frieden von Lunéville den rechtsrheinischen

Wald an das Herzogtum Nassau.

Stefan

Ludwig hat diesen Stein auf einem abgeernteten Feld ausgeworfen

im "Flürchen" gefunden. Am Fr. 29 August wurde der

Stein geborgen und am Sa. 30. August 2008 ins Lapidarium eingestellt.

Das Initial W kann zZt. noch nicht zugeordnet werden. Der Stein

ist aber sehr alt und weist mehrere schwere Riefen auf, die

von Pflugscharen stammen. Die Jahrhunderte haben ihre Spuren

hinterlassen.

Stefan

Ludwig hat diesen Stein auf einem abgeernteten Feld ausgeworfen

im "Flürchen" gefunden. Am Fr. 29 August wurde der

Stein geborgen und am Sa. 30. August 2008 ins Lapidarium eingestellt.

Das Initial W kann zZt. noch nicht zugeordnet werden. Der Stein

ist aber sehr alt und weist mehrere schwere Riefen auf, die

von Pflugscharen stammen. Die Jahrhunderte haben ihre Spuren

hinterlassen.

Alexander

Koennemann war um 1850 Besitzer des Mühlenbacherhofes. Er ließ

seinen Besitz mit AK-Steinen eingrenzen. Noch heute finden

sich um den Hof etliche AK-Steine, besondes im nördlichen Waldsaum

oberhalb des Hofgutes Mühlenbach. Die beiden hier gezeigten

AK- Steine standen früher an der alten Straße zum Mühlenbach

und wurden ausgeworfen aufgefunden.

Alexander

Koennemann war um 1850 Besitzer des Mühlenbacherhofes. Er ließ

seinen Besitz mit AK-Steinen eingrenzen. Noch heute finden

sich um den Hof etliche AK-Steine, besondes im nördlichen Waldsaum

oberhalb des Hofgutes Mühlenbach. Die beiden hier gezeigten

AK- Steine standen früher an der alten Straße zum Mühlenbach

und wurden ausgeworfen aufgefunden.

Der

mit VHF bezeichnete Stein (von Helfenstein) geht auf die Helfensteiner

auf Mühlenbach zurück. Der Stein fiel 2004 Rodungsarbeiten

im Wald zum Opfer. Der ehemalige Standort ist unklar. Gefunden

wurde der Stein am Weg zwischen Tannenallee und dem Bildstöckchen.

Die Helfensteiner starben 1579 aus (Johann XIV), demnach kann

man das Alter des Steins auf nahezu 500 Jahre schätzen.

Der

mit VHF bezeichnete Stein (von Helfenstein) geht auf die Helfensteiner

auf Mühlenbach zurück. Der Stein fiel 2004 Rodungsarbeiten

im Wald zum Opfer. Der ehemalige Standort ist unklar. Gefunden

wurde der Stein am Weg zwischen Tannenallee und dem Bildstöckchen.

Die Helfensteiner starben 1579 aus (Johann XIV), demnach kann

man das Alter des Steins auf nahezu 500 Jahre schätzen.

Der mit "D" bezeichnete

alte Grenzstein wurde im Febr. 2004 unter einer Hecke gefunden

und ist durch eine Baggerschaufel schwer verletzt worden. Das

eingemeißelte D steht für Dal (Ehrenbreitstein) und trägt die

Nr. 6. Nach 1652 gesetzte Steine trugen die Initialen DE. Das

hier gezeigte Exemplar ist also wesentlich älter. Ehrenbreitstein

hatte in früheren Jahrhunderten Feld und Waldbesitz in

der Arenberger Gemarkung. Mehrere Grenzsteine mit den Initialen

DE, Jahreszahl und laufender Nummerierung finden sich in Wald

und Flur.Der ursprüngliche Standort des Steins war im Waldersdorf,

er wurde in den 1960er Jahren bei der Kiesgewinnung ausgeworfen.

Geborgen wurde der Stein am 28.Sept. 2005.

Der

mit FC (Fossa Castelli) bezeichnete Stein markierte die Wasserleitung

zur Festung Ehrenbreitstein. Er stammt aus der Niederberger

Gemarkung in Nähe der Eselsbachhütte. Geborgen wurde der Stein

am 11. Aug. 2005.

Der

mit FC (Fossa Castelli) bezeichnete Stein markierte die Wasserleitung

zur Festung Ehrenbreitstein. Er stammt aus der Niederberger

Gemarkung in Nähe der Eselsbachhütte. Geborgen wurde der Stein

am 11. Aug. 2005.

Der FC-Stein mit der Nr. 6 lag in der Schneiders-Wiese

in der Eselsbach im Quellbereich der ehemaligen Wasserleitung

zur Festung Ehrenbreitstein. Der Stein wurde uns von der

Familie Hans Schneider aus der Silberstraße zur Verfügung gestellt

und am 14. März 2007 in das Lapidarium eingesetzt.

Der

PIB-Stein stand früher auf dem Hannarsch. Auffallend ist die

Dreiecksform, weitere PIB-Steine finden sich in der Arenberger

Gemarkung, allerdings ist deren Form viereckig. Eine eindeutige

Zuordnung ist z. Zt. noch nicht möglich. Vermutlich besteht

ein Zusammenhang mit der Philipsburg in Ehrenbreitstein und

dem Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck, der am 14. Juni 1692

den Besitz in Arenberg dem Marienkloster für 4000 Gulden abkaufte.

Das seltene Exemplar wurde uns von dem damaligen Ortsvorsteher

Konrad Zimmermann zur Verfügung gestellt. Diese hochherzige

Geste wird zur Nachahmung empfohlen. Ein weiteres Exemplar

(Foto) wurde bei einer Treibjagd im Herbst 2005 von Peter Marx

aufgefunden und von Hermann Marx geborgen. Die No. 64 stand ehedem

an der Weidwiese und wurde bei Rodungsarbeiten ausgeworfen.

Ins Lapidarium einbetoniert am 17. April 2010.

Der

PIB-Stein stand früher auf dem Hannarsch. Auffallend ist die

Dreiecksform, weitere PIB-Steine finden sich in der Arenberger

Gemarkung, allerdings ist deren Form viereckig. Eine eindeutige

Zuordnung ist z. Zt. noch nicht möglich. Vermutlich besteht

ein Zusammenhang mit der Philipsburg in Ehrenbreitstein und

dem Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck, der am 14. Juni 1692

den Besitz in Arenberg dem Marienkloster für 4000 Gulden abkaufte.

Das seltene Exemplar wurde uns von dem damaligen Ortsvorsteher

Konrad Zimmermann zur Verfügung gestellt. Diese hochherzige

Geste wird zur Nachahmung empfohlen. Ein weiteres Exemplar

(Foto) wurde bei einer Treibjagd im Herbst 2005 von Peter Marx

aufgefunden und von Hermann Marx geborgen. Die No. 64 stand ehedem

an der Weidwiese und wurde bei Rodungsarbeiten ausgeworfen.

Ins Lapidarium einbetoniert am 17. April 2010.

Der

NU-Grenzstein (Niederberg/Urbar) stand bei der Dreispitz und

wurde beim Verlegen der Stromleitung zum Telekomsendemast ausgeworfen

und schwer beschädigt. NU-Steine begrenzten ursprünglich den

Niederberger und Urbarer Wald. Als Niederberg 1936 nach Koblenz

eingemeindet wurde, kam der Niederberger Wald in den Besitz

der Stadt.

Der

NU-Grenzstein (Niederberg/Urbar) stand bei der Dreispitz und

wurde beim Verlegen der Stromleitung zum Telekomsendemast ausgeworfen

und schwer beschädigt. NU-Steine begrenzten ursprünglich den

Niederberger und Urbarer Wald. Als Niederberg 1936 nach Koblenz

eingemeindet wurde, kam der Niederberger Wald in den Besitz

der Stadt.

Wird bei Bedarf fortgesetzt.

Hier meine treuen Helfer nach getaner Arbeit, denen

ich auf diesem Wege Dank sage.

Hier meine treuen Helfer nach getaner Arbeit, denen

ich auf diesem Wege Dank sage.

vlnr.:

Stephan Ludwig

Ludolf

Weber

Hermann Marx

K. Weber im Sept. 2008